【目次】

- 失敗ってなんだろう?

- 失敗をひきずりすぎてしまう人へ

- 失敗したときの出来事をふりかえる

- 失敗を減らす方法。――刺激の量を調整する

- 失敗のとらえ方を変える1、失敗は行動の証

- 失敗のとらえ方を変える2、「自分のせい」だけが原因の失敗はわずか

- 失敗のとらえ方を変える3、失敗が小さなうちに済んだ

- 失敗のとらえ方を変える4、失敗が多いほど、学びも多い

- 失敗のとらえ方を変える5、「何度やっても上達しない」は嘘

はじめに

今回はこんなお悩みについてです。

失敗を前向きにとらえて、次に活かすにはどうすればいいですか。

失敗すると、落ち込みますよね。

「うまくやりたい」と努力を重ねた人ほど、落ち込むと思います。

オリンピックで銀メダルの選手が、悔し涙を流している姿を見ると、「世界で2番目なら、喜ぶだけでいいのになぁ」と思うことがあります。

でも、金メダルを目指して血のにじむような努力をしてきた人にとっては、悔しいのは当然でしょう。

私がオリンピックに出られなくても落ち込まないのは、可能性も無く、そのような努力をしていないからです。

落ち込むのは、それだけ努力した証拠だと思います。

失敗してかなり落ち込むことも、その人の良いところだと思います。

落ち込むのは、悪いことではありません。

でももし、「落ち込みはしんどいから減らしたい」ということなら、自分の気持ちを楽にする方法はあります。

失敗から学び、次に活かすやり方を知れば、成長感をもつことができるでしょう。

そういう方法を一緒に考えてみたいと思います。

失敗ってなんだろう?

「人間の行為が、はじめに定めた目的を達成できないこと」

(『まんがでわかる 失敗学のすすめ』畑村洋太郎監修、株式会社KADOKAWA)

「失敗学」という学問があります。

そこで失敗とは「目的を達成できないこと」と定義されています。

また心理学的には、無意識であってもすべての行為には、目的があります。

その目的を達成できると、満足します。

目的が達成できなければ失敗と感じるでしょう。

→褒められた(成功)

→褒められなかった(失敗)

目的が異なれば、成功なのか、失敗だったのか、感じ方が変わります。

「目的」によって、「失敗」かどうかも決まるのです。

同じことをするにも、人によって目的が異なります。

→金メダル獲得(成功)

→銀メダルだった(失敗)

→銀メダルでも、自己最高記録(成功)

→金メダルだが、過去の記録は超えず(失敗)

金メダルをとっても、失敗だと感じる人がいるのですね。

逆にいえば、あなたが「失敗だった」と思うとき、何を目的としてきたかを知ることもできるでしょう。

「失敗した」と落ち込むときは、あなたが目指した姿を、改めて考えてみてはいかがでしょうか。

失敗をひきずりすぎてしまう人へ

ショックが大きいとき、そう簡単に気持ちを切り替えられませんよね。

心理学的には、気持ちは「切り替える」ものではなく、自然と「切り替わる」ものです。

無理やり切り替えようとしても、できるものではありません。

切り替え上手な人は、特技ですね。

(2) 幼い頃、親の言葉がけによって、自分を肯定しやすい性格になった

(3) 興味が移りやすく固執が少ない

(4) 失敗だと思っていない

こういった特性・考えの持ち主ならば、切り替えが早いかもしれません。

でも、そうでない人もいます。切り替えが苦手だからといって、ダメではありません。

落ち込むことにも意味があるから、人間は何千年も昔から「落ち込む」という感情をもち、進化の過程でも淘汰されず残ってきたはずです。

落ち込んだり、引きずったりするから悪いわけではありません。

とはいえ、落ち込み続けるのもしんどいですから、落ち込む気持ちが和らぐ方法をお伝えします。

失敗したときの出来事をふりかえる

失敗したときの出来事をふりかえるのは、つらい作業かもしれません。

ショックが大きすぎるときは、気晴らしをしたり、休むことを優先したりして構いません。

少し落ち着いてきたら、ふりかえってみましょう。

いつまでも落ち込みをひきずるのは、脳が「まだ危険」と判断しているからです。

「もう危険は去った」「忘れてもいい」と脳が判断すれば、落ち込みは消えていきます。

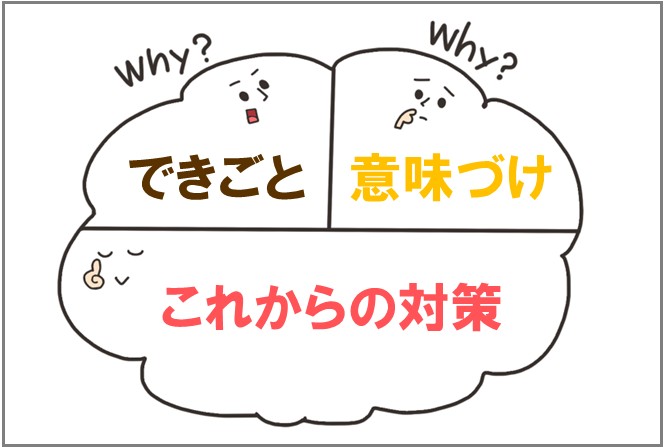

過去は変えられないが、過去の「意味づけ」を変える

失敗、緊張、逃走した過去の出来事を考え直してみましょう。

ただ不可抗力で思い出してしまうのではなく、意図的にとらえ直しをします。

過去は変えられませんが、過去の「意味づけ」を変えることはできます。

→努力が足りなかったんだ(落ち込む意味づけ)

→あの時できる最大限の力は出した(肯定する意味づけ)

努力すればもっと何かできたと思うかもしれませんが、危険を感知して、ホルモンが暴走し、どうしようもなかったということもあります。

人は危険を察知すると、闘争・逃走・凍りつき反応のいずれかの行動をとります。

とくに危険を察知しやすいHSPさん(刺激に敏感な人)にとっては、あのときの自分の反応は仕方なかったのです。

繊細で落ち込みを引きずることがダメなわけではないですし、これからの人生を諦める必要もありません。

特性に合わせた対策をとれば、これからやっていけます。

1、刺激の量を調整する

2、失敗のとらえ方を変える5つの方法

落ち込むときに一つずつ試してみていただけたらと思います。

失敗を減らす方法。――刺激の量を調整する

尾木ママこと、教育評論家の尾木直樹氏は、小さな失敗でも見逃さず「疲れてるサイン」と気づいて休むそうです。

疲れは、仕事量の多さと関係します。

仕事量に限らず、「刺激量」と言ってもいいでしょう。

浮かれているときに車の事故を起こしやすいのは、楽しい刺激で頭がいっぱいだったり、刺激が続いていたりするからです。

喧嘩、介護、人間関係、気がかりなことも、魚の小骨が喉に引っかかるように心を痛め、長期間に及ぶほど、気づかぬうちに強い刺激になります。

頭がクリアになり、判断力も回復します。

ではなく、

かもしれません。

これからは、刺激の量を調整していけば、失敗は減るはずです。

落ち込まなくても大丈夫です。

失敗のとらえ方を変える1、失敗は行動の証

人生には失敗がつきものです。

失敗しない人はいません。

行動を起こしたからこそ、失敗したのです。

日本では失敗すると「ドンマイ(Don’t mind)=気にしないで」と言いますが、それよりも「ナイスプレイ(Nice play)=いいプレイだよ」と、行動したことを肯定的に表現していきたいですね。

失敗のとらえ方を変える2、「自分のせい」だけが原因の失敗はわずか

失敗学では、

(2)組織の責任

(3)社会の責任

(4)未知への遭遇

4つの階層で失敗原因を考えます。

重大な失敗のほとんどは、個人の責任だけではありません。

何でもかんでも「自分のせいだ」と思う人は、自分の影響力を大きく見積もりすぎています。

自分がちゃんとやっていれば

こう考えるクセがあるなら、緩めたほうがいいでしょう。

あなたのためにも、全体のためにもなります。

個人の責任もゼロではないので、「自分は悪くない」と完全に言い切ることはできません。

開き直るクセがある人は、自分の言動をふりかえる習慣も必要です。

落ち込みすぎる人は、回復するために開き直ることもあってもいいです。

対策を考えるのは、落ち込みから回復して、気持ちが落ちついてからのほうがうまくいきます。

失敗を次に活かしたいなら、

自分の責任と、そうでない部分を「分ける」

この作業が大切です。

具体的には、

・組織の問題

・企業経営の問題

・行政・政治の怠慢

・社会システムの不適合

どこに原因がどれくらいあるのか、正しく原因を分析できると、改善につながります。

改善すれば、あなたの失敗は活かされたことになります。

仏教では、すべての結果は因と縁が結びついて生じると言われます。

詳しく知りたい方はこちらをお読みください。

失敗のとらえ方を変える3、失敗が小さなうちに済んだ

このように考えてみてはどうでしょう。

本来ならもっとひどい結果を受けていたかもしれません。

それに比べれば、今回ぐらいで済んでよかったのです。

事故は起きたけど、死なずに済んだ。

病気になったけど、急死せずに済んだ。

など。

今のうちに対処しておけば、もっと大きな問題にならなくて済むこともあります。

大喧嘩したけれど、相手を大切にするよう見直そう。

大失敗したけれど、今後は万全にして臨もう。

ではなく、

と考えることもできます。

「人間万事塞翁が馬」ということわざがあります。

世の中すべてのことは塞に居た老人の馬の話のようなものだ。

どんな話かといいますと、

1)大切にしていた馬が逃げてしまった。

→ みな同情したが老人は悲しまなかった。

2)やがて馬が、足の速い馬(駿馬)を連れて帰ってきた。

→ みな祝福したが老人は慎重だった。

3)老人の息子が駿馬に乗り、骨折した。

→ みな同情したが老人は福を予感した。

4)戦争が始まり、若者は10人のうち9人が戦死したが、老人の息子は骨折していたので戦争に駆り出されず、命を落とさずに済んだ。

「何が幸か不幸か、変化の予測は難しい」という逸話です。

「禍福は糾える縄の如し」ということわざもあります。

縄のように、幸福と不幸は交互にやってくる。

災いが転じて福となり、福が転じて災いとなるものです。

失敗は、幸せの種かもしれません。

失敗のとらえ方を変える4、失敗が多いほど、学びも多い

失敗ばかり続くと、ダメ人間だと感じてしまうこともあるかもしれませんが、そんなことはありません。

失敗は対処できます。失敗が多いほど、学びも多いのです。

失敗はこのような変化をたどると失敗学で言われます。

行動 → 失敗 → 回復 → 後始末 → 学習 → 成長

あなたはどこで終わることが多いでしょうか?

これまでは途中で終わっていたなら、これからは「成長」までたどり着けるように、次のアクションへ進めてみましょう。

失敗したとき、次のアクションは「回復」です。

落ち込みから回復するコツは、

このように考えることです。

回復が早い人は、自然とこのような行動をとっています。

つい「食欲がないから」「眠れない」「今すぐ何とかしなきゃ」と考えがちですが、深呼吸して、まず少しでも回復しましょう。

「成長」までたどり着くために、必要なことです。

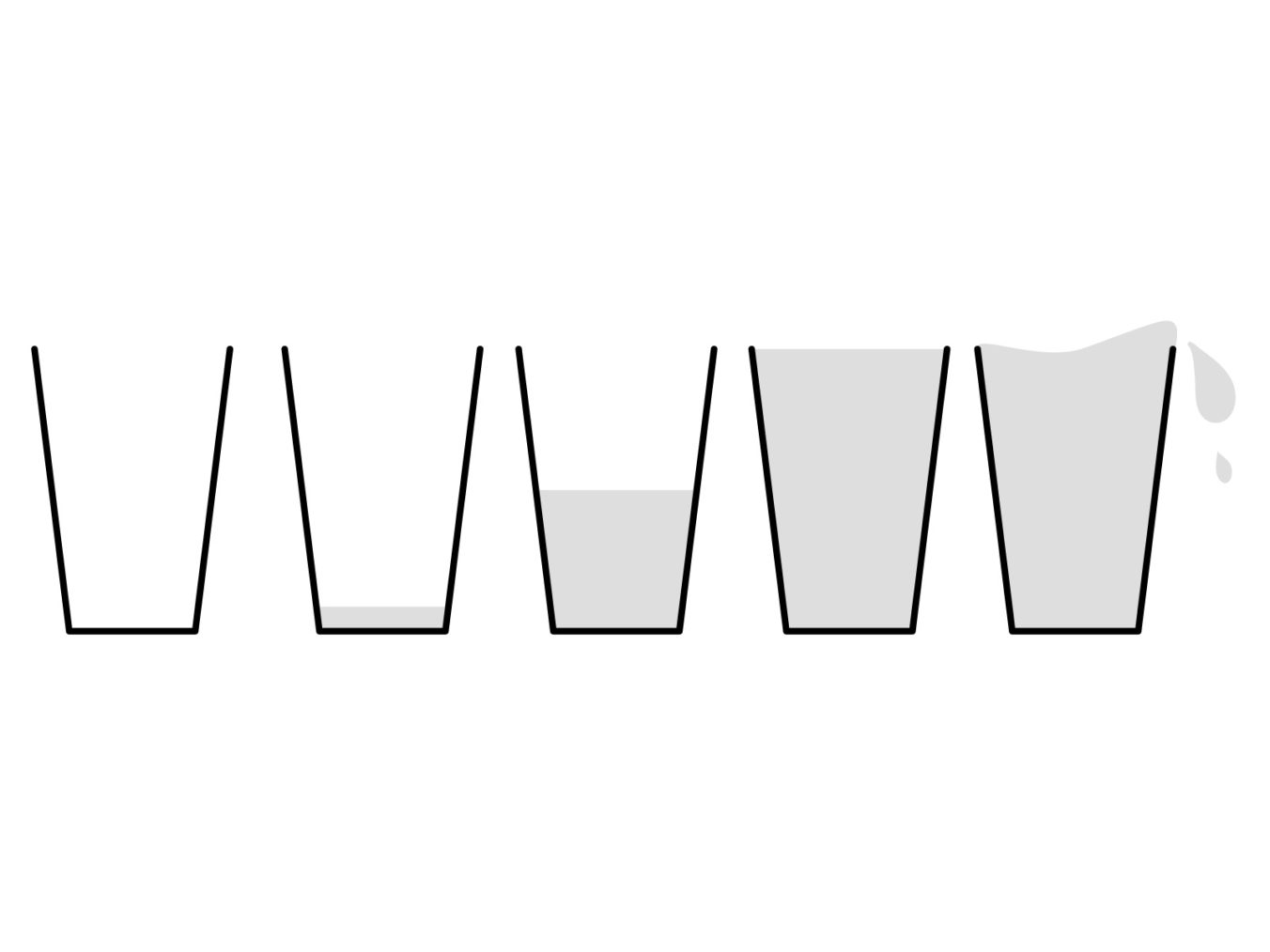

失敗のとらえ方を変える5、「何度やっても上達しない」は嘘

そう感じるときは、まだ閾値に達していないだけです。

閾値とは、わかりやすく説明しますと……

水を入れ続ける。

いつまでたっても水があふれない。

変化がないように見える。

ある時、ウワッと水があふれる。

コップの水があふれたとき=閾値に達したときです。

これまで何度やっても上達しないと思っていたことが、閾値に達すると、突然、できるようになります。

成長は、右肩上がりではなく、階段状なのです。

閾値に達するまで、続けることが大切です。

閾値に達し、できるようになるには、量だけでなく「質」も大切です。

失敗学で言われる、個人の原因5パターンを知っておきましょう。

あなたの行動の質が上がります。

1、無知

2、不注意

3、手順の不遵守

4、誤った判断

5、調査・検討の不足

あなたの失敗は、どの原因が多いですか。

失敗して叱られることが多いなら、1~5のどれか(もしくは複数)が原因です。

「自分はできている」と思う人ほど、危険です。丁寧に原因を見つめましょう。

1、無知

わかったつもりで、じつはわかっていないのです。

知ったフリをせず、正確なやり方を教えてもらいましょう。

2、不注意

気をつければ、失敗は防げます。

疲れている

体調不良

こういうときは失敗しやすいので、よくよく注意しましょう。

3、手順の不遵守

決められた手順があるのに、守らないから失敗が起きています。

特に複数の人で作業するときは、一人が勝手な行動をとると、事故のもとになります。

4、誤った判断

判断基準が甘い、誤った理解から判断することが原因で失敗しています。

ほかの人の意見も聞き入れるようにしましょう。

5、調査・検討の不足

少ない知識・情報から判断しようとすれば、判断を誤ります。

正しい知識・情報をじゅうぶん集めた上で、検討しましょう。

「何度やっても上達しない」と思うときは、

2、質を高める必要がある(個人の失敗原因5パターン)

どちらか、もしくは両方です。

どこに自分の原因があるか分析しながら、閾値に達するまで行動を続けましょう。

おわりに

これは本当でしょうか?

実際は成功した人が幸せとは限りません。

歴史的名作と言われる大ヒット映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の脚本家、ボブ・ゲイルは、インタビューでこう答えています。

(2025.2.9 yahooニュース)

日本で初めてノーベル文学賞を受賞した川端康成は、ガス自殺してしまいました。

金メダリストは、メンタル不調に陥りやすいといわれます。

など、いろいろな苦しみが待ち受けています。

成功が、不幸の種になることも、多いのかもしれません。

逆に、失敗が幸せの種になることもあります。

人生の失敗を防ぐ方法

ほとんどの失敗は、取り返しがつきます。

人生は、何度でもやり直せます。

しかし、取り返しのつかない失敗が1つだけあります。

それは「人生の失敗」です。

「人間の行為が、はじめに定めた目的を達成できないこと」

でしたね。

「人生の失敗」は、「人生の目的」を達成できないことと言えましょう。

ところが、「人生の目的」は何か、わからずに生きている人が多くいます。

人生の目的がわからないまま、今日まで生きてきた。

このまま最後まで人生の目的がわからなかったら、どうなるでしょう。

死ぬときに初めて、人生の失敗に気がつきます。

死が目の前の現実になってから、後悔しても遅いのです。

取り返しがつかなくなってから気がつく大失敗。

恐ろしいことだと思いませんか。

人生の目的を教えられているのが、仏教です。

人生の目的を知れば、わかります。

失敗で落ち込むことをキッカケにして、「人生の目的を知りたい」と思うなら、こんな前向きなことはないと思います。

楽天家で引きずらない性格だとしても、

人生の失敗に終わったら、不幸です。

失敗の多い人生だったとしても、

人生の失敗を回避できたら、幸せです。

「人生の失敗だけはしたくない」と、人生の目的を知れば、これまでの失敗はすべて活かされます。

↓↓↓↓

月見草のカフェ勉強会・おしゃべり会も開催中です。ぜひお会いしてお話ししましょう。

↓↓↓↓

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから