明治の文豪・夏目漱石は、若い頃から「腹の中は常に空虚」で、人生の目的を探求していたといいます。学習院での学生に対する講演で、若い頃の心境をこう言っています。

やがて、作家として活躍し始めるのですが、どこへ向かって生きるのかという、生きる目的は分かりません。

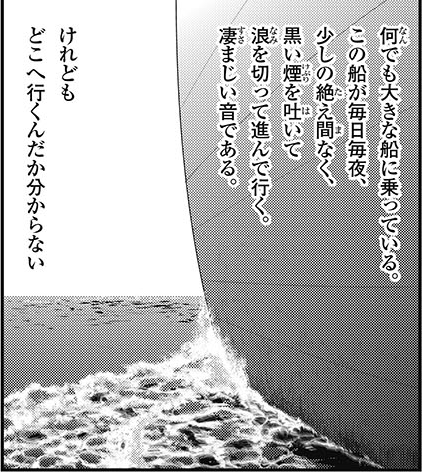

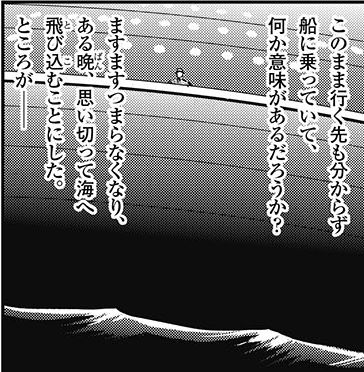

中期の『夢十夜』という作品には、そんな心境が描かれています。

夏目漱石『夢十夜』に描かれる不可解な人生

この夢の話には、行く先の分からない船の不気味さ、乗っている主人公の不安が描かれています。船とは、「目的の分からない人生」を例えたものでしょう。

文学者として確たる地位を築いた漱石でしたが、それが生きる目的だとは思えなかった。そのことは、彼が『行人』という小説の主人公に、次の言葉を言わせていることからもうかがえます。

この主人公は、何をしていても「こんなことをするために自分は生きているわけではない」と、深く悩むのですが、結局、何をしたらいいのか分からないのです。それは、恐らく漱石自身の思いでもあったのでしょう。

漱石には、自分と同じく「目的の分からぬ人」ばかりの世の中は、この船の中の光景のような、おかしなものに見えたに違いありません。

政治、経済、産業などあらゆる分野で、西洋に追いつけとばかりに掛け声勇ましく、国を挙げて国力増進を目指すのですが、それが何のためなのか、どこへ向かっているのか、本当のところ誰も分かっていない。

生きる目的とは無関係な諸学問や、天地創造の宗教神話を、意味ありげに語る人がいたり、恋愛や芸事に熱中して、船の行き先など頭にない人たちもいる。

こうした世相を、船の“おかしな光景”に見立て、比喩的に語られていますが、その状況は現代も変わっていません。

(天地万物の全て、この人生も不可解の一語に尽きる。不可解なまま生きることに苦しみ、自ら命を絶つことを決心した)

という有名な遺文を残し、華厳の滝に投身自殺した明治の哲学青年、藤村操は、夏目漱石が旧制一高の教授だった時の教え子でした。授業で叱責した2日後の事件だったこともあり、漱石は終生、そのことを気に病んでいたそうです。

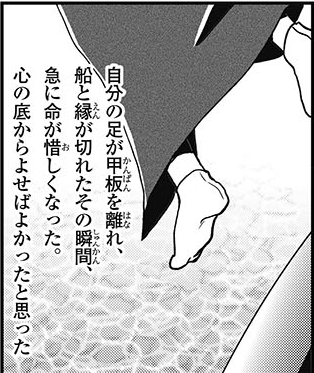

船にいることにむなしさを覚え、飛び降りる主人公とは、「人生不可解なり」と言い残して身投げした藤村操のようでもあり、また漱石自身だったのかもしれません。

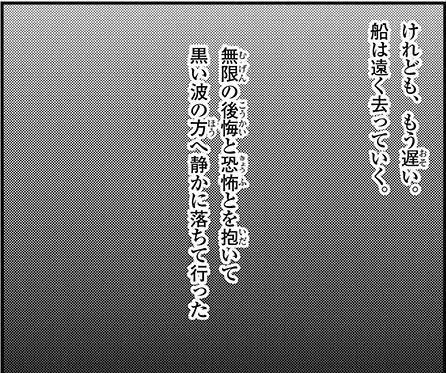

しかし、甲板から足が離れた途端、飛び降りたことを後悔し、「無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行った」という結末は、『大無量寿経』の「大命将に終らんとして悔懼交至る」(臨終に、恐れと後悔がかわるがわる起きる)の言葉を想起せずにはいられません。

人生の終幕を迎えてもなお、“わが人生に悔いなし”と言い切れるのは、どんな人なのでしょうか。それについて大事なポイントを15通の手紙形式にまとめたメルマガをご用意いたしました。無料でお読みになれますので、以下からどうぞごらんください。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから