これは、江戸時代の俳人、松尾芭蕉が詠んだ一句です。

夏の月がこうこうと夜の海を照らす、その静寂の海の底。

タコを捕る漁具である「蛸壺」の中で、タコは、自分が間もなく捕われの身となる運命も知らず、まどろんでいる。

束の間の安らぎの中で、どんな「はかなき夢」を見ているのだろうか――。

この句は、タコの短い命のはかなさと、それを静かに見下ろす月との対比によって、深い無常観と哀れを誘います。

この句に詠まれる「はかなさ」は、タコの世界だけにとどまりません。

それは、栄華を極めながらも滅び去った者たちの物語であり、そして何より、一度きりの人生を生きる私たち自身の姿にも重なって見えてきます。

私たちの人生もまた、いつかは必ず終わりを迎える「はかない夢」のようなものかもしれません。

もしそうならば、このはかない人生を、私たちはなぜ、何のために生きるのでしょうか。

芭蕉が明石で見た「はかなき夢」

この句が詠まれたのは、元禄元年(1688年)の夏のことでした。

芭蕉が45歳の時です。

それから6年後の元禄7年(1694年)、芭蕉は旅先の大阪で病に倒れ、51年の生涯を閉じます。

この句が詠まれた旅は、まさに彼の晩年の創作活動を象徴するものでした。

故郷の伊賀上野へ向かう途中、須磨を経て明石(現在の兵庫県明石市)を訪れた際に作られたとされます。

現在でも「明石ダコ」が全国的に有名なように、この地は古くからタコ漁が盛んでした。

芭蕉が蛸壺に心を寄せたのも、ごく自然なことであったでしょう。

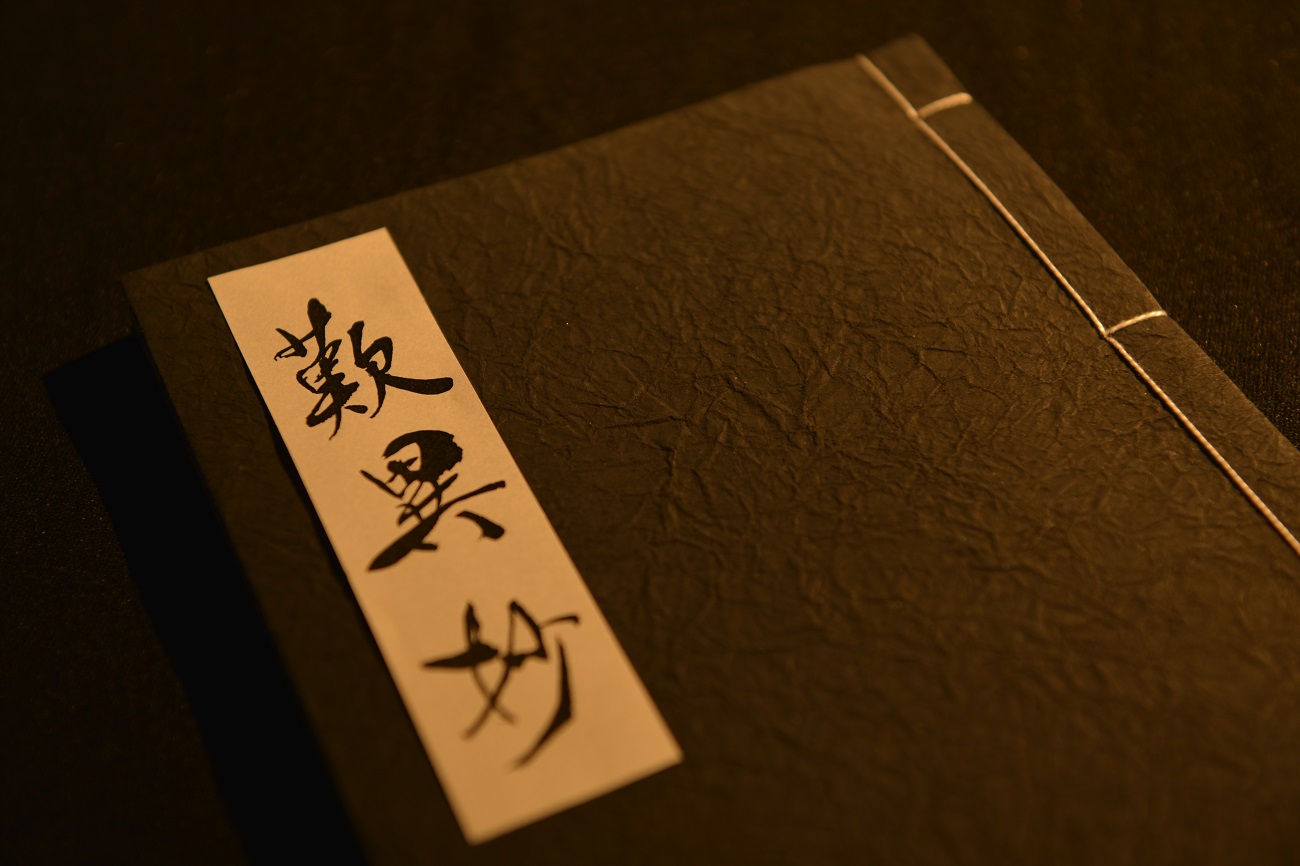

この句は紀行文『笈の小文(おいのこぶみ)』に収められています。

句を素直に解釈すれば、前述の通り、明石の夜の海辺の情景を詠んだものとなります。

煌々と輝く夏の月。

その光は、穏やかな海の水面だけでなく、海の底まで届いているかのようです。

タコにとって安らぎの場所であるはずの蛸壺が、実は自らの命が捕われる罠。

その運命を知らずにいるタコの姿が、句のテーマである「はかなさ」をより一層引き立てています。

海底に仕掛けられた蛸壺の中で、一匹のタコが体を丸め、そこが自分の終焉の場所になるとも知らず、短い命の見る束の間の夢を見ている。

その情景と静かな月との対比が、言いようのないむなしさを際立たせます。

しかし、芭蕉がこの句に込めた「はかなき夢」は、単にタコの運命だけを指すものではありません。

芭蕉がこの句を詠んだとされる明石の地は、かつて源平合戦の舞台となり、栄華を誇った平家一門が夢と破れ、滅び去っていった場所でもありました。

芭蕉は、蛸壺の中のタコの姿に、歴史の波に翻弄され、儚く散っていった平家一門の運命を重ね合わせたのです。

月明かりの下、明石の海を前にした芭蕉の脳裏には、数百年の時を超えて、この地で繰り広げられた栄枯盛衰の物語が鮮やかに蘇っていたことでしょう。

タコが見る束の間の夢と、平家一門が見た栄華の夢。

二つの「はかなき夢」が交錯する時、この句は時空を超えた普遍的な無常観を帯びて、私たちの心に深く響いてくるのです。

平家一門の栄華と没落の記憶

では、芭蕉が思いを馳せたであろう、明石の地に刻まれた平家一門の物語とは、どのようなものだったのでしょうか。

平安時代の末期、平清盛に率いられた平家一門は、武士として初めて政治の実権を握り、栄華を極めました。

「平家にあらずんば人にあらず」と言われるほどの権勢を誇り、その栄光は永遠に続くかと思われました。

しかし、その栄華は長くは続きません。

後白河法皇との対立や、源氏の挙兵をきっかけに、平家の運命は急速に傾いていきます。

そして、寿永3年(1184年)、現在の神戸市須磨区から明石市にかけての一帯で、「一ノ谷の戦い」が起こります。

この戦いで、源義経の奇襲攻撃を受けた平家軍は致命的な大敗を喫し、多くの優れた武将を失いました。

この敗戦が、平家滅亡を決定づけたと言われています。

中でも、この戦で悲劇的な最期を遂げたのが、平清盛の末弟である平忠度(たいらのただのり)です。

忠度は武勇に優れるだけでなく、文芸にも通じた風流な武将として知られていました。

しかし、その優れた才能や人間性も、歴史の大きなうねりの前ではあまりにも無力でした。

『平家物語』では、敵将さえもが涙したと伝えられる忠度の壮絶な最期は、栄華を極めた平家一門の「はかなき夢」を象徴する出来事として、今も語り継がれています。

芭蕉が訪れた明石の地には、忠度の腕塚や胴塚が残されており、彼がこの悲劇の武将に深く心を寄せていたことは想像に難くありません。

一ノ谷で敗れた平家は、その後、屋島の戦い、そして最後の壇ノ浦の戦いを経て、幼い安徳天皇とともに海に身を投じ、完全に滅び去ります。

栄華の頂点から、わずか数年での完全な滅亡。

その劇的な盛衰は、まさしく一夜の「はかなき夢」そのものでした。

芭蕉は、静かな明石の海を見つめながら、蛸壺の中のタコに、そして歴史の波間に消えていった平家の人々に、共通する命のはかなさを感じ取っていたのではないでしょうか。

はかなき夢の世をなぜ生きる?答えは『歎異抄』に

松尾芭蕉が句に詠んだタコの運命。

そして、その背景にある平家一門の栄枯盛衰の物語。

これらは共に、この世のあらゆるものは常に移ろいゆき、決して永遠ではないという「諸行無常」の真理を私たちに突きつけます。

この真理は、歴史上の英雄だけではありません。

現代を生きる私たちの人生もまた、例外なくこの無常の理の中にあります。

「蛸壺」は、現代を生きる私たちの姿そのものを映し出しているようにも思えます。

私たちは、できるだけ波風の立たない、無難な人生を送ろうと、自ら狭い行動範囲という「蛸壺」を作り上げてはいないでしょうか。

その中でささやかな幸せを築き、ここが自分の安住の地だと信じて夢を見る。

しかし、タコがやがて引き上げられるように、私たちもまた、最後には「死」によって、その蛸壺の中で築き上げた幸せのすべてを失う時が必ずやってきます。

健康も、財産も、人間関係も、そしてこの命そのものも、いつかは必ず失われていく、はかないものです。

では、私たちは、このどうしようもなくはかない人生を、なぜ生きるのでしょうか。

いずれ消えゆく夢ならば、努力や希望に何の意味があるのでしょうか。

この問いに、私たちはどう向き合えばよいのでしょう。

その答えは、日本の古典、『歎異抄(たんにしょう)』の中に示されています。

『歎異抄』には、「摂取不捨の利益(せっしゅふしゃのりやく)」という言葉が記されています。

「利益」とは、もともと仏教の言葉で、幸せということです。

「摂取」とは、ガチッとおさめとる。

「不捨」というのは、捨てない。

摂取不捨の利益とは、変わらない、ずっと続く幸せのことです。

「そんな幸せがあるんですか?」と目を丸くされるかもしれません。

しかし、ハッキリ書かずにいられない、あふれる喜びの世界の厳存を、『歎異抄』からはビンビン感じるので、『歎異抄』に何かを感じる思想家、哲学者、文学者は多いのです。

『歎異抄』には、その幸福に、全ての人がなれるのだよ、と示されています。

もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから