【生まれたときからメガネをかけてた女性~ファースト・コンタクト】田中進一の世界(三月十六日)

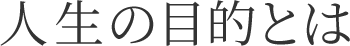

僕は美桜さんと接点を持つために哲学科のある文学部の校舎前に立っていた。

〝一学生に話かける〟、それは教授へのアプローチより遥かに困難だ。教授なら〝質問やアドバイスをもらうため〟という大義名分をつけやすい。だけど、見も知らぬ学生、それも女性にどうして僕が声なんかかけられよう。

そもそも最初に何て言うんだ? いきなり「生きる意味を教えてください」とでも言うのだろうか? ムリムリ、とってもムリだ。だいたい僕は美桜さんの顔も知らない。教授に教えてもらったのは、ワセダとは早稲田大学の早稲田、ミオは、美しい桜と書くということくらい。これからどうやって情報を入手すればいいんだ?

今日は〝 相棒〟すら来ない。そんな状態のまま僕は何となく人を待ってるフリをしながら、意味もなく携帯をいじっていた。我ながら時間の浪費でしかない。僕は、「どうしていいか分からないとき、人は時として無意味な行為に逃避してしまうものだ」と、ちょっとだけ格好いい言い回しに変えてみた。ああ、これこそが〝 ザ・無意味〟だ。

視線を上げる。咲き始めた桜が満開への準備を着々としていた。もし、妹のことがなければ、もっとのんびり眺められたろうに……。

午前中、ずっと文学部の前に立っていたけれど、美桜さんらしき人は見つからなかった。いや、そもそも顔も知らないのだから、実はいたのかもしれないけれど、ピンとくる女性がいなかったということだ。

文学部前のベンチでパンをほおばる。いつもなら、相棒の猫と一緒なのだが、今日は一人淋しく食べた。

《こんなことをしていて、いいのだろうか?》

何度も自分に問うたが、否定も肯定も出来ず、惰性のように午後からも文学部の前に立ち続けた、携帯で何かを見ているフリをしながら。

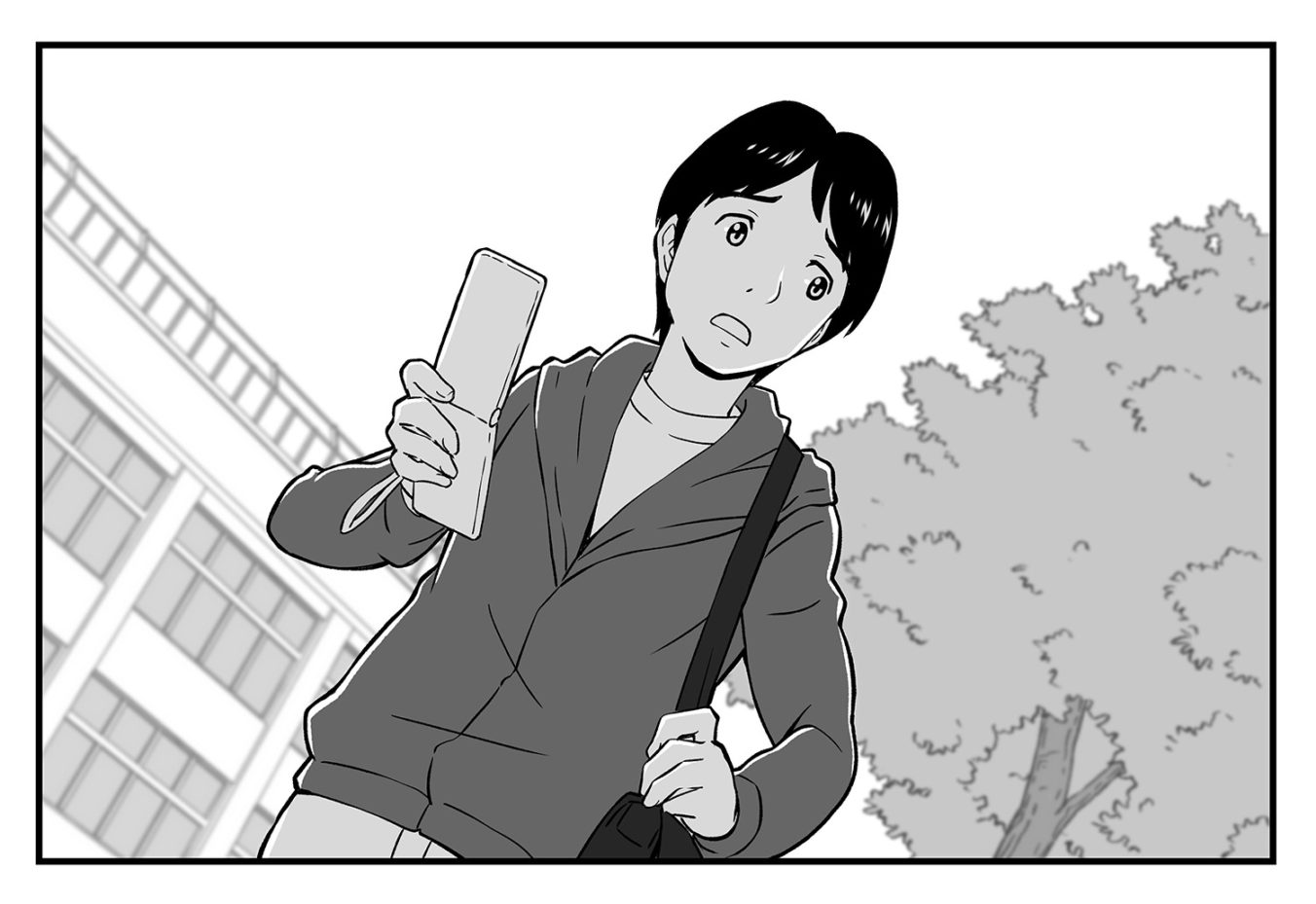

だんだん陽が傾きかけてきて、今日は正真正銘無意味な一日になったかとあきらめかけたときだ。メガネをかけた一人の女性が左手一本で文庫本を読みながら歩いてくるのが目に入った。

瞬間、僕の頭にビートルズの『ハード・デイズ・ナイト』冒頭の「ジャーン」というギター音が響き渡った。この女性、ただ人ではない! オーラが違う。鈍感な僕にだってそれくらいは分かる。

片足を痛めているのか、少しだけ不自然な動きをしているが、それは哀れさよりも常人(ただびと)でない印象をより強く与えていた。片手で器用にページをめくりながら、凛とした独特な雰囲気を漂わせている。

《きっと、この人が、学年トップの天才哲学少女だ!》

僕は妙に確信した。

しかも彼女は一人。絶好のチャンス!

心臓が高鳴る。

しかし、当初の問題は何も解決していない。一体、何といって声をかけたらいいのだ。いや、そもそもこんな一般庶民の僕が、あんな別世界のような美しい人に声をかけることが許されるのだろうか?

そんなバカなことが思い浮かぶと同時に、自分を叱責した。

《ええい、妹の命がかかっているというのに、どうして僕はこんなに小心者なのだ。がんばれ自分!》

駑馬(どば)に鞭をくれてやるように、自分を励ましたが、結果は果たして、声をかけるどころか、僕は、より懸命に携帯をいじっているフリを始め、さらに訳も分からず、もう片方の手で適当につかんだ哲学の本の中の一冊を開いたのだ。

動揺している僕とは対照的に、その女性は威風堂々と歩み、あっさり僕の前を通り過ぎ、文学部の中へと姿を消した。

普通なら、ここでガッカリするだろう。けれど僕は、緊張がとけてホッとしたのだ。こうまで間抜けな庶民、そう、それが僕なのだ。これは、まさに凡人の面目躍如といえるかも知れない。

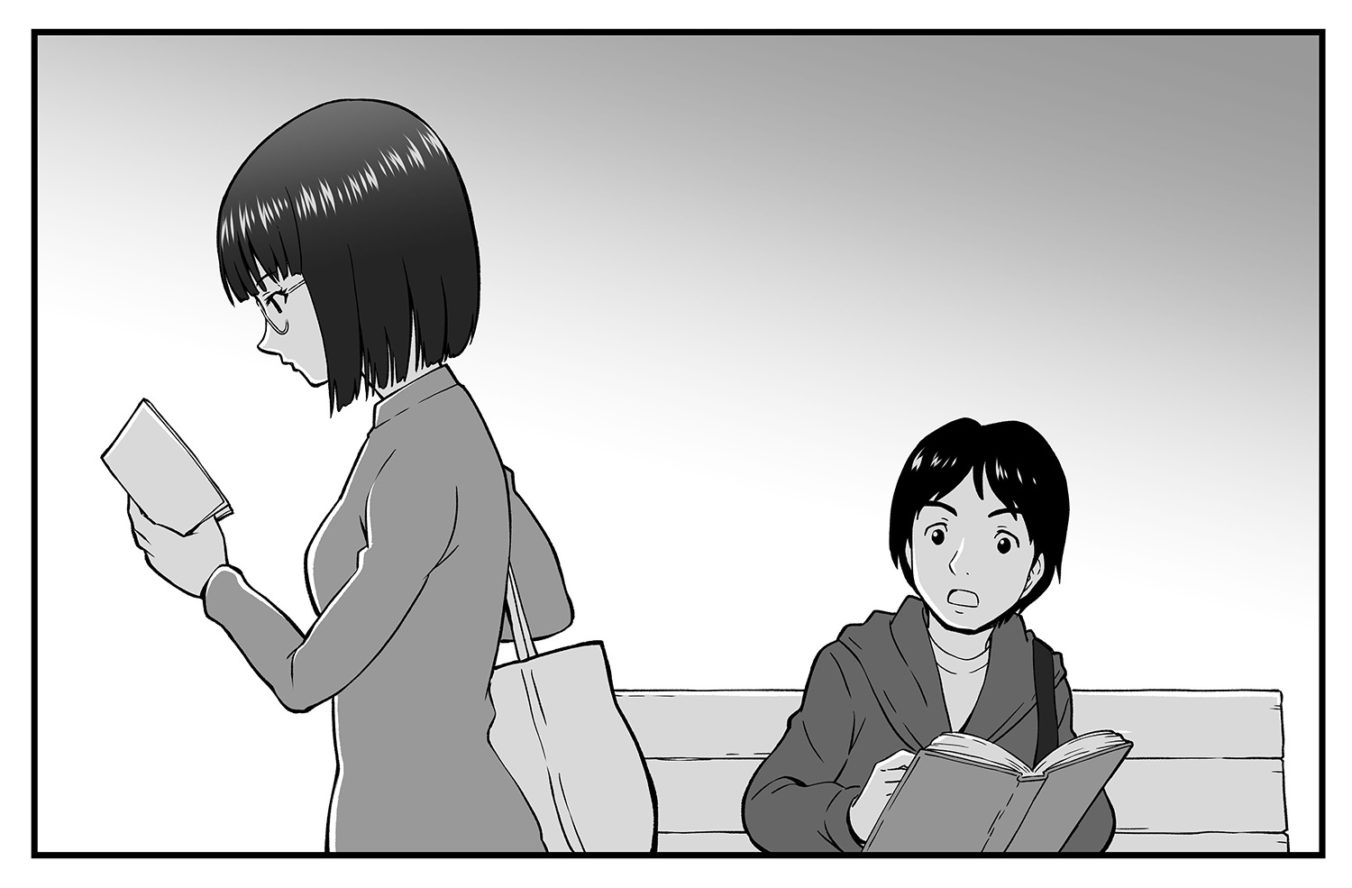

そんな、まったく意味のないことを考えていると、何とさっきの美しいメガネの女性が、再び入り口から出てくるではないか! のみならず、何やら僕に近づいてくるようだ!

何がおきたのかさっぱり分からない。ひょっとしてストーカー行為と思われてしまったのか。いやそんな筈はない。だって、まだ顔も知らなかったのだし、今日初めて文学部の前に立ったのだ。だから、そんな筈がない。そんな筈はないのだが、何もないのに、あんな綺麗な女性が僕に近づいてくる筈もない。一体、何があった? 頭をフル回転させたが、脳内検索の結果は「NOT FOUND」。

そうしている間に、女性は僕の目の前で立ち止まった! 気付けば、僕は見惚れていることにも気付かぬほどに見惚れていた。

メガネが、生まれた時からかけられていたと思えるほどよく似合っている。その奥に輝く知性と美が共存する瞳の素敵さはペルシャ猫もかなうまい。いや、それは何というか、潔い美しさというか、意思の力を発揮しながらも高圧的ではなくって、そう、もっと複雑な、深みのある何かを宿した輝きだ。とにかくこんな瞳は見たことがない。

長い睫毛は、愛嬌と気品が両立し、すっと伸びた鼻は彫刻のよう。

ふっくらと軟らかそうな唇は、桜色の彩りをたたえ、サラサラと絹糸を並べたような黒髪は秀美に流れ、輪を描いた光沢が、可憐だ。

肌は白く、透明感あふれ、決して触れてはならぬような神聖さを感じさせた。小柄でスリムな体型で、スッと伸びた背筋はスガスガしい。おしゃれな色合いのTシャツとジーンズ姿の組み合わせが、これまたよく似合っている。

僕は、置かれている状況も忘れ、春よりもボーとしていた。いや、ボーとしているのではなく、あまりにも多くの鮮烈な印象が一度に飛び込んできたため、他の処理が何も出来なくなっているのだ。

と、〝憧憬の目的物〟はこう切り出した。

「すまんが、そなたに聞きたいことがある」

一声が僕の世界を凍らせた。

いや、逆だ。脳みそが襲撃され、僕の世界はヒートし、焼き切れたのだ。

《今、〝そなた〟っていったよな?》

そして彼女は、脳処理が全く追いつかない僕にさらなる一撃をブチこんできた。

「そなた、『死に向かって自由、死に際しても自由な心』とはどんな心だと思う?」

脳内がスパークし、『ハード・デイズ・ナイト』のギター音が三連続で流れた。一体、この地球上で、初対面の人にこんな大胆な質問をする人物が他にあるだろうか?

魚のように口をパクパクさせる。

「そなたが手にしているのは、『ツァラトゥストラ』であろう。ほれ、そこに出ていることだ」

そう言って彼女は僕の顔を覗き込んだ。

質問の内容もさることながら、その語り口は時代を間違えているのか、それともアニメキャラの言葉遣いなのか、僕の頭の中は完全にオーバーヒートした。目は白黒点滅を繰り返しているに違いない。

「なんだ、まだそこまで読んではおらぬのか」と、やや失望した顔になった時僕は、何とかぎこちなくも首を三回ほど縦に振ることが出来た。

すると、

「ふむ、失礼した」

と言って美桜さんとおぼしき女性は、再び文学部の校舎の中に入っていった。いや、入ろうとして、また振り返って戻ってきたではないか。

「ああ、そうだ、もう一つ聞きたいのだが」

その時、美しいメロディーが流れた。それは心のメロディーではない。彼女への電話の着信音だ。「悪い」という言葉の代わりにチョップするように掌が縦に差し出され、いわくいい難いオーラを背中から発しつつ、何やら話しながら校舎の中へと消えていった。

呆然とその場に立ち尽くす。

かなりの時間が経ってから、よろよろと自分が手にしている本を眺めた。『ツァラトゥストラはかく語りき(上)・ニーチェ』と書かれてあった。

これが僕と、(多分だけれど)美桜さんとの最初の出会い(ファースト・コンタクト)。胸に刻んでおこう。

しかし、何にせよ、チャレンジの一日目にして美桜さんとおぼしき女性と会話までもっていくことが出来たのだ(会話ともいえないが……まあいいや)。そんな自分に満足し、吉野家で、いつもは頼まない大盛り牛丼を味噌汁つきで注文し、一人でお祝いした。

心の中で「ペニーレイン」の爽快なメロディーが流れていた。

タイムリミットまで、あと二十五日。

【問題は二つ】早稲田美桜の世界(三月十七日)

吾輩は、三日ほどかけて、幸福の三段階まで大方まとめた。

現時点での問題は二つ。

一つは、その先の段階の研究。

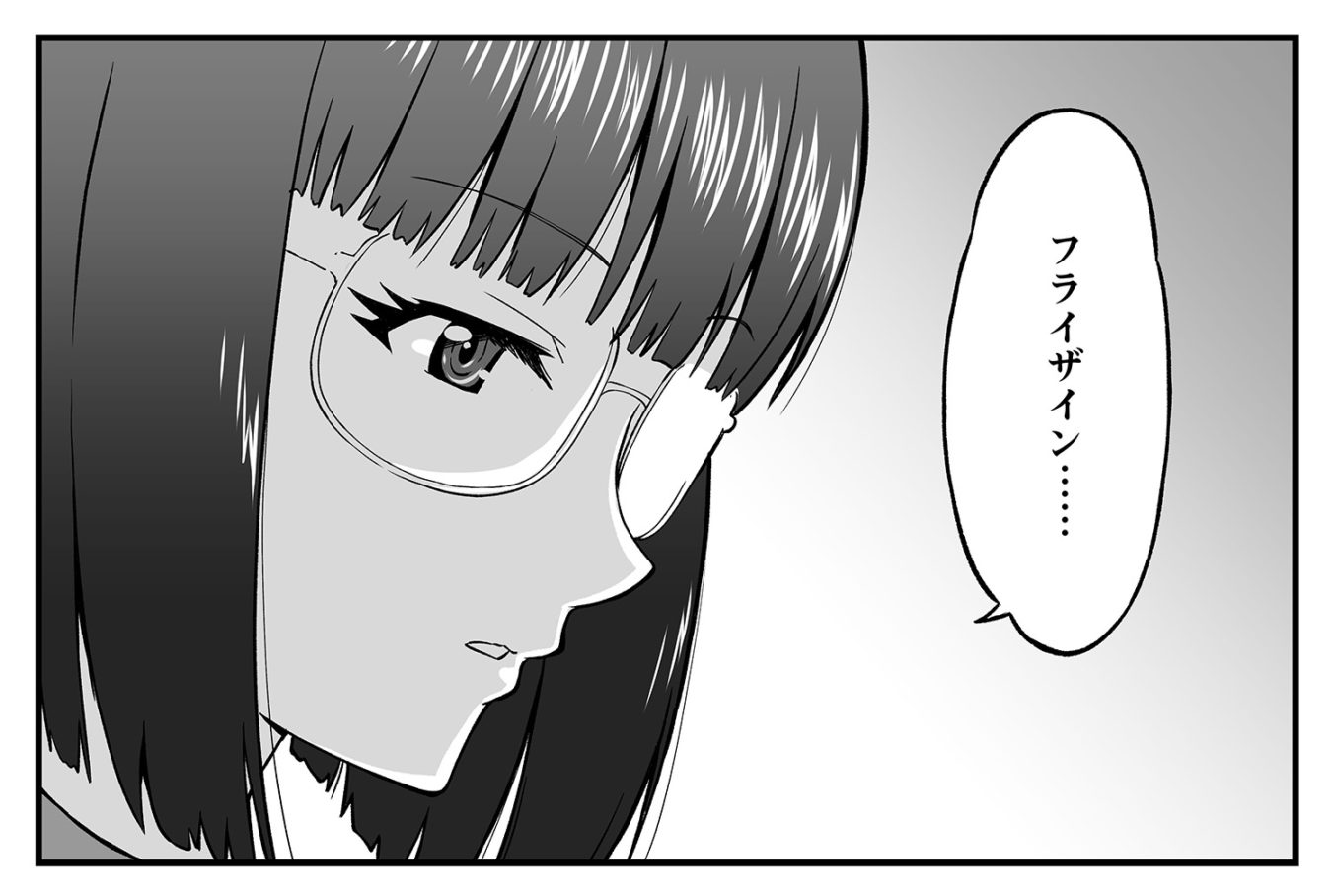

最終目標の「死に向かって自由、死に際して自由な心」は未知の世界だ。解決の糸口は謎の言葉、「フライザイン」と思われる。だが、これが何を意味するのか全く分からない。

「フライザイン」

声に出してつぶやく。

もともと〝自由〟という意味のドイツ語だ。しかし、それ以上の深い意味は分からない。どこに突破口を見出せばよいのか……。

もう一つの問題。それは、いかにして龍一郎に伝えるか、ということだ。赤鬼の面会謝絶はかなり徹底している。無理すると、龍一郎にも悪い影響を与えかねぬ。

ため息をついてから、ポーチを探り、虎之介殿の小切手を取り出す。

《ここは、虎之介殿と、龍男じっさまに手伝っていただくことにするか……》

それには、もう一人、協力者が必要だ。

《赤鬼が知らぬ人物であり、かつ吾輩に協力してくれる人物……》

どうも思い浮かばない。これまで人間関係を築いてこなかったことを悔いた。

《金で雇うか? それとも……》

二つの問題が宙ぶらりんになっている。

壁にかかっているカレンダーを見つめた。

(続きを読む)

第一話から読む

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから