AIの技術革新で世界をリードするイノベーターたちに強い影響を与えた、1冊の本があります。

2014年に刊行された『スーパーインテリジェンス 超絶AIと人類の命運』です。

日本語版で700ページを超えるこの本は、テスラやX(旧Twitter)のCEOとして知られるイーロン・マスクや、ChatGPTを開発したオープンAIのサム・アルトマンCEOといった、世界のAI開発をリードするトップランナーたちに大きな影響を与えました。

著者は、スウェーデン出身の哲学者ニック・ボストロムです。

彼は、哲学だけでなく物理学や計算論的神経科学など、文理の垣根を越えた幅広い知見を持つ異色の思想家で、長年、英オックスフォード大学の「人類の未来研究所」所長を務め、テクノロジーが人類に与える影響を研究してきました。

オープンAI設立のきっかけの一つは、アルトマンらがこの本を読み、AIが人類を滅ぼしかねないリスクを強く懸念したことだったと言われています。

そんな、AIの「リスク」について世界で最も深く考察してきたボストロムが2024年、新たな本を出版しました。

それが『Deep Utopia: Life and Meaning in a Solved World(ディープユートピア:すべてが解決された世界における人生と意味)』(未邦訳)です。

以前の本『スーパーインテリジェンス』では、「AIが賢くなりすぎて、人類を滅ぼしてしまうかもしれない」という物理的な危険性について警告していました。

それに対し今回の本『ディープユートピア』では、全く違う角度から問題を投げかけます。

ボストロムが想定するディープユートピアは、テクノロジーの進歩により、AIがあらゆる労働を代替してくれ、知識はダウンロードできるので学習が不要になり、ベーシック・インカムのような収入が保障され、人間のあらゆる願望と快楽が手に入るような世界です。

もしAIが大成功し、病気や貧困、労働といった人間の悩みがすべて解決された完璧な世界(ユートピア)が来たとします。

「そのような『解決済みの世界』において、人間の存在意義とは何か? 何が人生に意味を与えるのか?(In such a “solved world”, what is the point of human existence? What gives meaning to life?)」 。

今まで生きる意味だと考えてきたものが、意味を失ってしまう、存在意義の深刻な危機が訪れるのではないか、と問いかけているのです。

本書は、「月曜日」から「土曜日」までの曜日を冠した章で構成され、各章は架空のニック・ボストロム自身が行う、1週間の連続講義という形式をとっています。

また、テシウス、フィラフィクス、ケルビンといった学生との対話を通して、議論を掘り下げています。

536ページからなる英文の著書ですので、概要を紹介しましょう(※記事内の訳文は筆者)。

ソーセージの壁|快楽だけでは決して満たされない

「仕事をしなくても、AIが働いて稼いでくれる。欲しいものは何でも手に入る」

そんなユートピアが実現したら、まずは心ゆくまで快楽を追求したい、と考える人もいるかもしれません。

「月曜日」の章には、「ソーセージの壁(Walls of sausages)」というパートがあり、中世の農民が夢見た伝説の土地が登場します。

食料が豊富にあり、労働が存在しない、安楽の国で、ボストロムは、「快楽主義のユートピア」を象徴するものとして紹介しています。

ボストロムは、この「快楽主義」がユートピアにおける一つの答えの候補であると述べています。

しかし、私たちは直感的に、そこに何か落とし穴があることを感じてはいないでしょうか。

『ディープユートピア』の中でも、その危うさは指摘されています。

「もっと、もっと」と刺激を追い求める生活は、薬物中毒者のように、一瞬の快楽のあとに、より大きな虚しさと苦しみを伴います。

たとえユートピアの技術で副作用のない快楽が得られたとしても、ただ受動的に快楽を受け取り続けるだけの人生は、やがて耐え難い「退屈」という苦しみへと変わっていくでしょう。

この哲学者は著書の中で、ドイツの哲学者ショーペンハウエルが人生を形容した、「苦痛と退屈のあいだを、振り子のように揺れ動く」の一節を引用しています。

古代ギリシャの哲学者から現代の心理学者まで、多くの賢人たちが指摘してきたように、人間は単純な快楽だけを追い求めても、真の幸福は得られない、と考えているのです。

仕事の次は「余暇の楽しみ」が消える? 哲学者ボストロムの警告

「仕事がなくなっても、好きなことをして生きていけるなら最高だ」

そう考えるのは自然なことです。

しかし、ボストロムは、私たちが普段「余暇」として楽しんでいる活動の多くが、その意味を失ってしまう可能性がある、と警告します。

言い換えれば、これまで私たちが価値を見出してきた「努力の過程(プロセス)」そのものが、より効率的に完璧な「結果」をもたらすAIの登場によって、無意味で劣った選択肢になってしまうのではないか、ということです。

買い物で言えば、お店を歩き回って「掘り出し物を見つける」という目標(結果)があるから、探す過程(手段)が楽しくなります。もしAIが常に完璧な商品を一瞬で提案してくれるなら、「自分で探す」という手段は、より悪い結果しか生まない無駄な行為になってしまいます。

苦しいトレーニングを頑張るのは、「健康な体を手に入れる」という目標(結果)があるからです。もしナノマシンがすぐに理想の体にしてくれるなら、汗を流して運動する過程(手段)の価値は薄れてしまいます。

さらに、学習という知的な喜びでさえ、映画『マトリックス』のように、必要な知識やスキルを脳へ直接ダウンロードできるようになれば、膨大な時間をかけて学ぶ「遅くて困難な方法」を選ぶ人はいなくなるかもしれません。

ボストロムが指摘するのは、そもそも、私たちの余暇活動の多くが、実は「何かを達成するための手段」としての価値を持っている、ということです。

AIがその「目標」を人間よりはるかにうまく、効率的に達成してくれるようになった時、その手段であった活動そのものの価値や魅力が、根こそぎ失われてしまう。そうなったら、何のために生きるのでしょうか。

「子育て」の生きがいさえも、AIに奪われる?

多くの人にとって、子供を育てることは、何物にも代えがたい喜びであり、人生最大の生きがいです。

しかし、ボストロムの容赦ない問いは、この領域にさえも向けられます。

もし、人間よりもはるかに優れた「子育てロボット」が登場したら、あなたはどうするでしょうか?

子育ての満足感は、子供と過ごす時間によって何らかの形で子供に利益をもたらしているという感覚から生まれます。

しかし、超人的な育児能力を持つロボットが登場すれば、自分で子育てに没頭するたびに、かえって子供の成長を邪魔することになってしまいます。

それでもなお、そこに豊かな目的を見出せるでしょうか?

「家族や子供のため」「社会のため」に役に立つのが生きがいと答える人がいます。

「能力や才能を生かし、誰かのために役に立つ仕事をしたい」と、報酬のほとんどないボランティアにつく人がいます。

生きる意味を他者への貢献に見出す人は多いようです。

ほとんどの人が自分のことばかり考えている中、他の誰かのために生きるのは、素晴らしい生き方といえるかもしれません。

ですが、注意すべきなのは、役立つことで生きる意味を感じられるのは、自分が役立っているという実感があるあいだだけではないか、という点です。

もし、「社会に役立たない人に生きる意味はない」と言うならば、それは人間の尊厳を無視する暴言でしょう。

哲学的には、「何かの役に立つ」という目的は、ちょうどナイフが、ものを切るという目的を果たすのに効果的な機能を発揮する、という意味で、「道具目的」と言います。

ナイフでも、果物の皮をむけば重宝しますが、人を傷つける道具にもなり得ます。

道具としての機能がどんなに優秀だったとしても、その道具で何をするかが肝心です。

誰か他の人のために生きるとか、社会に貢献することは、大変素晴らしい「生き方」ではありますが、ここでボストロムの問うている、万人共通の「生きる目的」ではないのです。

揺るがぬ「生きる意味」はどこに? 思想家が注目した東洋の知恵

ボストロムの著書は、哲学的な思考実験ですから、様々な考え方を検討し、「一緒に考えてみましょう」というスタンスで貫かれています。

仕事も、趣味も、そして子育てさえも、その意味を失ってしまうかもしれない。そんな世界で、私たちは何のために生きていけばいいのでしょうか。

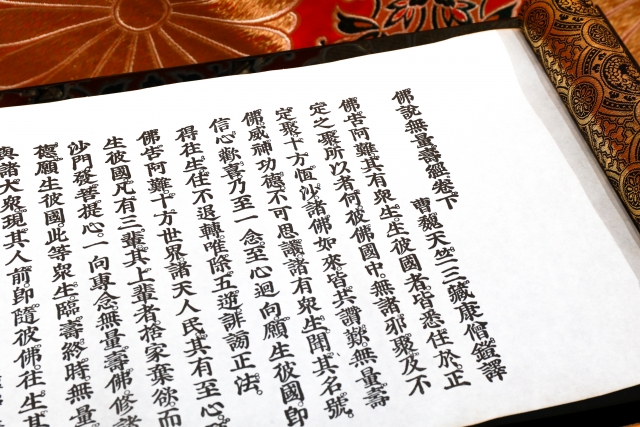

ボストロムは著書の中で、東洋の宗教、特に仏教に言及しています。

この仏教の視点は、私たちが抱く幸せのイメージを根底から覆すものです。

多くの人は「お金や物があれば幸せ、無いから不幸だ」と考えます。しかし、仏教では、「有っても無くても、苦しんでいることは同じ(有無同然)」だと教えられています。

仏教では、財産が有る人は「金の鎖」で、無い人は「鉄の鎖」で縛られていると例えられます。

鎖の材質が金か鉄かの違いはあっても、どちらも鎖に縛られ自由を失い、苦しんでいる点では同じだということです。

『大無量寿経』という仏典に出てくる、この「有無同然」の4字は、私たちの苦しみの本当の原因が、物の有無といった表面的なことではないと示唆しています。

AIによるユートピアが実現し、物質的に満たされたとしても、根本的な苦しみの原因が解決されなければ、「金の鎖」につながれたまま、虚しさを感じ続けることになるのです。

では、その断ち切るべき苦しみの根元とは一体何なのでしょうか。そして、どうすれば解決できるのでしょうか。

まさしくこの問いに対する明確な答えが、「仏教」に明らかにされているのです。

世界的ベストセラーとなった『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ著)には、こう書かれていました。

仏教には「有ってよし無くてよし、いつ死んでも悔いなし」という本当の幸せが教えられています。

AIがもたらす未来は、私たちに「幸福とは何か」「人生の目的とは何か」を、かつてないほど真剣に考えさせます。仏典に刻まれた叡智に、その答えを学んでみてはどうでしょうか。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから