◆ここをタップするかクリックしてください

1:「なぜ生きる」のシンプルな答えを知る

2: 2種類の幸福の違いを知る

3:「本当の幸せになれない理由」を知る

4:「本当の幸せ」と「本当の幸せになれる道」はどこに教えられているかを知る

5: 正しい方向に進む

4月を迎え、暖かい日が増えてきましたね。つくしが顔を出し、桜の便りも各地から聞こえてきます。散歩に出かけるのにも良い季節です。5月のGWに向け、そろそろ、あれこれレジャーや旅行の予定を立てている方も少なくないかもしれません。

ですが、5月の連休明けから夏ごろにかけて、要注意の季節がやってきます。特に新入社員や新入生を中心に、「五月病」にかかる人が多くなる時期だからです。そこで、この記事では、新年度を迎える皆さんのため、五月病の原因と対策を早めに紹介しておきたいと思います。

五月病とは正式な名称ではなく、医学的には「抑うつ状態」(気分が落ち込んで気力や行動力が乏しくなった状態)というものです。五月病の症状としては、やる気が出ない、食欲が落ちる、眠れなくなるなどが挙げられます。

「なんだか気分がすぐれない」「ぼんやりと不安」という人はいませんか?これらの症状をきっかけとして、徐々に体調が悪くなり、欠席や欠勤が続くことがあります。このような状態が改善されず、1カ月以上続くと、うつ病につながることもあるのです。

五月病の症状チェックリストを、以下に挙げておきましょう。

当てはまる項目が多い方は、早めに対処したほうがいいかもしれませんね。

五月病になるのは、新入社員や新入生だけではありません。研究によると、「変化が多かった人」「大きな変化を経験した人」が、五月病にかかりやすいようです。

元来、日本の春は三寒四温といわれ、気温差によって自律神経が疲労しやすい時期です。自律神経は、気温差が5度以上の環境変化を繰り返すと、バランスが崩れやすくなるといわれています。

そのうえ、春は、新年度を迎え、変化の大きい時期です。実はあらゆる変化は、人にストレスを発生させる原因となります。良くも悪くも「変化」が多かった人や大きかった人は、五月病発症のリスクが高いため、例えば、昇進、就職、子どもの入学や卒業といった、よい方向への変化でさえも、ストレスの原因になり得るのです。

なぜなら、人は何かの変化に直面したとき、多かれ少なかれ緊張し、その変化に対応するために、いつもより気力や体力を使うからです。

例えば、新しい部署に配属されれば、新しい上司、同僚との人間関係、新しいフロアやデスクといった環境、新規の仕事の手順など、いろいろな変化があり、慣れるのに時間がかかります。また、通勤時間や場所が変化したなら、生活リズムや通勤経路も変わります。

今まで、朝ギリギリまで寝ていても間に合っていたのが、早く起きて出勤しなければならないとなれば、ピリピリします。こうした、緊張で身も心もピーンと張りつめるような変化が起こると、その変化になじむために、普段より「身体エネルギーを過剰に使っている状態」になり、無意識のうちにストレスをためこんでしまうのです。

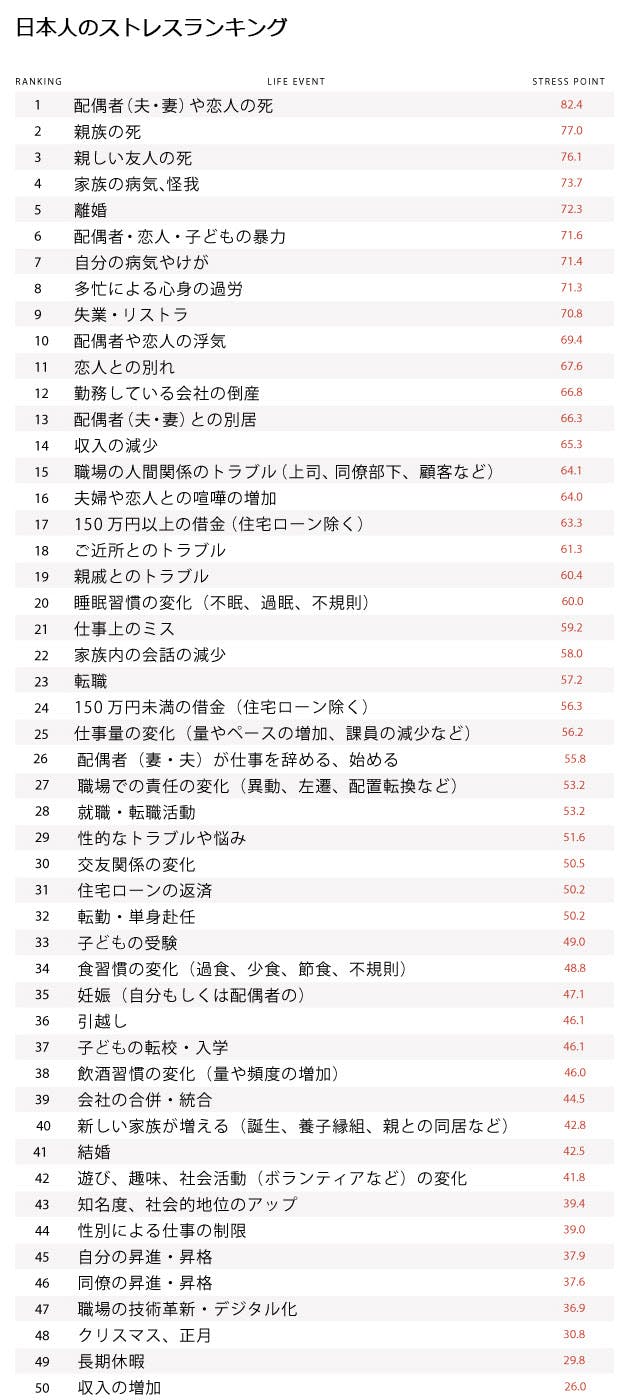

この「変化のストレス度合い」を数値化した非常に有名な指標に、「ストレスマグニチュード(社会的再適応評価尺度)」というものがあります。

これはもともと1967年にアメリカの心理学者Holms氏とRahe氏が開発した有名な尺度[注1]を日本人向けにアレンジしたものです。2012 年11 月に神戸市民1000 人を対象に実施したアンケート調査をもとに数値化しています。数字が大きいほどストレス度合いが高いことを示しています。

(出典:http://issueplusdesign.jp/project/stress_mountain/482)

この表を見ると、「睡眠習慣の変化」「仕事量の変化」「職場での責任の変化」「交友関係の変化」「転勤、単身赴任」「子どもの受験」などが60~50と中程度の点数になっています。

特に注意が必要なのが、この春、「昇進」「異動」「子どもの卒業・入学」「新居への引っ越し」などうれしい変化が一気に重なった方です。一斉に新年度に突入し、知らず知らずのうちに疲労がたまっているのですが、精神的に高揚しているので、疲れを感じにくくなっています。エネルギーが消耗していることに気づかず、「期待に応えて成果を上げよう」「家族のために頑張ろう」と無理を重ねた疲れが、連休以降、五月病となって出てしまう恐れがあるのです。

あなたは、この半年以内に、表の中のいくつの変化を体験しましたか?これらの変化を、短期間のうちに、多く体験すればするほど、あなたの受けたストレスが高いことになります。

[注1]Holmes TH,et al.J Psychosom Res. 1967;2:213-8.

ソウル五輪のシンクロ・デュエットで銀メダルを獲得し、現在、メンタルコーチをしている田中ウルヴェ京(たなかウルヴェみやこ)さんは、「ストレスの現れ方は、各人の性格や、ものの考え方によって、典型的なパターンに分けられる」と『ストレスに負けない技術-コーピングで仕事も人生もうまくいく!』(奈良雅弘共著・日本実業出版社)で述べています。

これらのストレスパターンを知れば、自分がどのようにストレスを感じているかが分かり、五月病への対策を取ることができますね。

ちなみに、心理学の世界では、ストレスへの対処行動を「コーピング」といいます。コーピングの語源である英語のCOPEには、「負けずに戦う」「難局に対処する」といった意味があります。

そこでここからは、この本に書かれている、その7つの典型的なストレスパターンと、そのストレスを生む考え方、そして、対処法としてのコーピング技術を紹介しましょう。

「他人から理解されない」「他人が思うように動いてくれない」「物事が思ったように進まない」「やりたいことができない」などの時に、焦ってイライラし、ストレスをためてしまうタイプです。

このタイプのストレス原因の多くは、「べき思考」と呼ばれる考え方にあるといわれます。

自分や他人あるいは物事に対して、「こうあるべきだ」「こうすべきだ」という理想を強くもっているために、現実とのギャップを感じてストレスになってしまうのです。

イライラ型の人は、いろいろなものの考え方があることを認めるのが、ストレス軽減につながります。

「まあ、それもありか」「人にはそれぞれのペースがある」「自分とは違う考え方の人もいるのだな」と思うとよいでしょう。

また、他人とのコミュニケーション不足が原因のことも多いため、相手の話をよく聞き、丁寧に伝えることが有効です。

「上司や先輩から叱られるのでは」「あの人から嫌われるのでは」「仕事で失敗するかも」「リストラされるかも」など、先々に嫌なことがおきるのでは、という恐怖や不安から、ストレスをためこんでしまうタイプです。多くの場合、その恐怖や不安には実態がなく、自分の内面で勝手に不安を肥大化させる傾向が強いようです。

ビクビク型の人のストレス原因の多くは、「過大評価」と呼ばれる考え方にあると考えられます。先々に起こることを、必要以上に大きな「害」「脅威」と考えてしまうために、大きな不安に襲われるのです。

たとえば、上司や先輩から叱られるのは確かにゆううつなことですが、別に命を取られるわけではありません。ビクビク型の人は、「現状は○○だ」「将来~という事態が起きる可能性は○%だな」と、事実をありのままに見るよう心がけるとよいでしょう。

また、「別に殺されるわけじゃない」「嫌われたら、何か問題なのか?」「失敗してこそ一人前」と、失敗を受け入れるのも有効です。何が不安なのか、書き出してみると、大したことはないと気づくことも多いようです。

他人の言動に「自分に対して害をなそうとしているのでは?」と相手の悪意や敵意を感じ、怒りや不快感を覚え、ストレスをためこんでいくタイプです。

ムカムカ型の人を特徴づけるのは、「読心」と呼ばれる考え方です。他人の心理を深読みし、十分な根拠がないのに「この人は自分に敵意や悪意を抱いている」と勝手に決めつけ、ある種の被害妄想で、ストレスを生んでいるのです。

ムカムカ型の人は、「断片情報で決めつけない」ことが大切です。また、「それは本当に怒るべきことか」を冷静に判断することが大事です。ちなみに、ウワサで怒ることが多いのもこのタイプ。伝聞情報で振り回されないよう、冷静に相手の言っていることを聞くことが大事でしょう。

何かミスや失敗などをしたとき、いつまでも過去をクヨクヨと悔やみ、ストレスとして抱えこんでしまうタイプです。

クヨクヨ型の人に多く見られる、「悪いことが起きた時、根拠や証拠もないのに自分のせいだと思ってしまう」という考え方を、「自己関連づけ」と呼びます。物事を自分の行いの結果と考えるのは、基本的にはよいことですが、変えることのできない過去のことを思い悩んでも、何も変わりません。

クヨクヨ型の人に必要なのは、「悩んでも過去は変えられない」ことを認識することです。「クヨクヨは時間の無駄」「今、できることは何だろう」と、失敗を繰り返さないために、今何をすべきかに意識を注ぐことが、大切です。

他人に気を使っていたり、小さなミスが大失敗につながるような作業を続けたり、他人からの期待を強く感じている状態が長く続くと、心身ともにヘトヘトになり、ストレスに満ちた状態になるというパターンです。慢性化すると、やがて「燃え尽き症候群」となり、積極的に行動を起こす気持ちをなくしてしまいます。

ヘトヘト型の背景にあるのは、ミスを絶対に冒したくないという「完璧思考」です。この完璧思考を生むのは、「努力すればできたのに、しなかった」という後悔の念を嫌う、一種の求道者的な精神ではないかと思います。

たしかに、人間は努力しようと思えば、夜遅くでも、あるいは土日でも、いくらでも仕事をすることができます。しかし、体力や精神力には限界があり、日々の生活全体を考えれば、おのずとそこには歯止めがかかることになるはずです。ヘトヘト型の傾向の強い人は、自分の力量を把握していないところに問題があります。

ヘトヘト型の人は、仕事を断ることができないのが特徴です。ただでさえ忙しいのに、人から頼まれると断れず、引き受けてしまい、結局仕事の質が落ちてしまったり、燃え尽きてしまったりするのです。できないことを引き受けるのは、無責任と言われても仕方がありません。

そこで、断るのも仕事のうちと心得て、「自分にはどの程度の仕事量が適当なのか」、自己を知ることが大切です。

「上司や先輩から叱られ、自分に能力がないことが明らかになった」「周囲から無視されたり、軽く扱われた」と感じると、いじけたり、気が滅入ったりして、ストレスをためこんでいくタイプです。自分に自信が持てないため、ちょっとしたできごとでも、傷つき、落ち込んでしまいます。

イジイジ型の人の考え方は、「どうせ思考」です。どうせ思考とは、何かを考えるとき、冒頭に「どうせ」という言葉が自動的にくっつくような思考です。「どうせ自分なんかダメ人間だ」「どうせうまくいかない」「どうせこの会社は、何を言っても変わりはしない」など、後ろに否定語が必ずくるのが特徴です。何かにつけて最初から放棄しようとする、後ろ向きの考え方になりがちです。

この「どうせ思考」の背後にあるのは、「逃げ」の気持ちで、最初から失敗を予期しておくことで、予防線を張り、深く傷つかないように準備をしているのです。そのため、逃げている後ろめたさで、かえってストレスを増幅させてしまいます。

イジイジ型の人は、「1回失敗した」ことから「自分はダメな人間だ」というように、少数の事実から一般法則と考えてしまう傾向があります。そこで、失敗した時に「今回は今回、全部ダメなわけじゃない」と言い聞かせるといいでしょう。また、周囲の人に自分のことを聞いてみるのもオススメです。「たくさんいいとこあるじゃない」と気づくかも知れませんよ。

今まで、6つの典型的なストレスパターンとその対処法を紹介してきました。ですが、これらのいずれにもあてはまらない、7つめのストレスパターンがあります。それが、ウツウツ型です。

常に正体のわからない不安や不満があり、ウツウツとした気分で、何をやっても気分が晴れない。「何かが違う」「こんなことをしていていいのか」「自分の人生はこれでいいのか」という漠然とした不安から、ストレスを抱えてしまうのです。

このタイプは、どこに行こうと、どんな仕事をしようと、常に不満感がつきまとってしまいます。田中さんは、「原因が明確にわからないだけに、最も対処がむずかしい」と述べています。

対処法としてあげられているのが、「本当にやりたいことは何か」を自分に問いかけること。以下のメルマガを参考に、自分が本当に求めているものは何か、はっきりさせてみてはいかがでしょうか?

↓↓↓

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから

生きる意味やヒントを見つけるための特集ページです。