吹き来る風が私に云ふ

これは、わずか30年という短い生涯を駆け抜けた詩人、中原中也が遺した詩の一節です。

ふとした瞬間に、まるで風がささやくように、自分自身の内側からこんな声が聞こえてくることはないでしょうか。

「自分は、一体何のために生まれ、これまで何をしてきたのだろうか」と。

その答えが見つからず、心が揺れる日もあるかもしれません。

この記事では、夭折の詩人・中原中也の生涯と、彼が紡いだ言葉の数々を道しるべに、「何のために生まれてきたのか」という根源的なテーマについて考えていきたいと思います。

彼の人生は、決して平坦なものではありませんでした。

むしろ、苦悩、葛藤、そして深い悲しみに満ちていたと言えるかもしれません。

しかし、彼はそのすべてを燃やし尽くすように詩を書き、後世を生きる私たちの心に、今なお強く訴えかける作品を遺しました。

彼の生涯を振り返ることは、私たち一人ひとりが自らの「生」と向き合い、吹き来る風の問いに答えを見つけるための、一つのきっかけを与えてくれるはずです。

若き天才の挫折と詩への目覚め

中原中也は1907年(明治40年)、山口県の裕福な医者の家に長男として生まれました。

幼い頃から天才と呼ばれるほど成績優秀で、周囲の期待を一身に背負う存在でした。

しかし、その輝かしい未来に影が差したのは、地元の名門中学校に進学して間もなくのこと。

授業に興味を失い、成績が急降下した彼は、ついには落第という挫折を経験します。

この出来事が、彼の人生を大きく変える転換点となりました。

家族の元を離れ、京都の中学校に転入した彼は、そこで詩という表現手段に出会います。

詩人・高橋新吉の、常識にとらわれない自由なスタイルの詩に大きな衝撃を受け、自らも詩作を開始。

その後、親友となる文芸評論家の小林秀雄や、生涯にわたって彼の心に大きな影響を与え続けることになる女優・長谷川泰子と出会い、文学の世界へと深く傾倒していきます。

彼の初期の作品には、青春期特有の焦燥感や虚無感、そして自意識の痛みが色濃く反映されています。

今日も小雪の降りかかる

汚れつちまつた悲しみに

今日も風さへ吹きすぎる

(「汚れつちまつた悲しみに……」より)

このあまりにも有名な一節は、どうしようもない悲しみを抱えながらも、ただ時間が過ぎていくのを耐えているかのような無力感を歌っています。

この詩からは、悲しみの中でも、純粋なものを求める中也の心が伝わってきます。

彼は、心の中にあるどうしようもない苦しみを、ただ嘆くだけではありませんでした。

その感情を、美しいリズムを持つ「詩」という形に変えることで、乗り越えようとしたのです。

詩作は、彼にとって苦しい現実を生き抜くための支えであり、自分を失わないための必死の試みだったのかもしれません。

その後、東京に出た中也は、フランスの詩人たち、特にランボーやヴェルレーヌの作品に深く心惹かれます。

彼らの詩を翻訳する作業を通して、自らの表現方法をさらに磨き、詩の世界をより一層深めていきました。

しかし、その道のりは決して順風満帆ではありませんでした。

生活は常に困窮し、詩人として世に認められたいという渇望と、現実の厳しさとの間で彼はもがき続けます。

ようやく第一詩集『山羊の歌』を自費出版にこぎつけたのは、27歳の時でした。

この詩集には、彼の青春時代の苦悩と葛藤が凝縮されています。

万事に於て文句はないのだ。

(「いのちの声」より)

夕暮れの空の下、ただ自分の存在を感じられるだけで満たされる、というこの感覚。

彼は、華々しい成功や名声ではなく、生きているという確かな実感、ただそれだけを求めていたのかもしれません。

青春の痛みを抱えながら、彼は詩作を通して、必死に自分の存在証明を探し続けていました。

愛と喪失の果てに

詩人としての道を歩み始めた中也に、ささやかな幸福が訪れます。

遠縁の女性・上野孝子と結婚し、長男・文也(ふみや)が誕生したのです。

彼は文也を「わが唯一の童子」と呼び、深く深く愛しました。

子煩悩な父親としての一面を見せ、彼の詩にも、文也への愛情に満ちた作品が登場します。

あどけない子が 日曜日

畳の上で 遊びます

(「六月の雨」より)

息子の無垢な生命力に触れ、自らも純粋に生きたいと願う。

かつての焦燥や葛藤に満ちた日々とは対照的に、彼はここに、揺るぎない生の喜びを見出したのかもしれません。

しかし、その幸福な日々は、あまりにも突然に終わりを告げます。

文也が、わずか2歳で病気のためにこの世を去ってしまったのです。

最愛の息子を失った彼の悲しみと絶望は、筆舌に尽くしがたいものでした。

この出来事は彼の精神を激しく蝕み、その後の彼の詩の世界に決定的な影を落とします。

自殺しなきゃあなりません。

愛するものが死んだ時には、

それより他に、方法がない。

(中略)

《まことに人生、一瞬の夢、

ゴム風船の、美しさかな。》

空に昇って、光って、消えて――

やあ、今日は、御機嫌(ごきげん)いかが。

(「春日狂想」より)

かなしくもうつくしいものに――

憂愁(ゆうしゅう)にみちたものに、思えるのであった。

(「雪の賦」より)

すべてが意味をなくしてしまったかのような、魂の叫び。

文也の死後、彼は狂気と正気のはざまを彷徨うように、痛切な詩を書き続けました。

それは、もはや文学的な表現というよりも、血を吐くような悲痛な告白でした。

最愛の息子を失った深い傷は、彼の心身を蝕み続け、 千葉の療養所に入所し、その後、故郷の山口で静養しますが、回復することはありませんでした。

そして1937年(昭和12年)10月、結核性脳膜炎により、30年の短い生涯に幕を下ろします。

彼の死後、友人たちの手によって遺稿詩集『在りし日の歌』が出版されました。

有名な「思えば遠く来たもんだ」は、その中に収録されている「頑是ない(がんぜない)歌」の詩の冒頭です。

「頑是ない」とは、幼子のように無邪気で聞き分けがない様子を指す言葉です。

人生の終わりに、技巧を凝らすのではなく、飾らない本心を吐露した歌、というニュアンスがこのタイトルには込められているのでしょう。

息子を失い、自らの命も尽きようとしている中で、彼はこれまでの人生を振り返ります。

「遠く来たもんだ」という言葉には、万感の思いが込められているように感じられます。

そして、まるで彼自身の魂が風の声となって、冒頭の問いを投げかけるのです。

「おまへは、一体、何をして来たのだ」と。

あなたは何をしてきたのか、そして、何をしていくのか

中原中也の生涯を振り返る時、私たちはそこに多くの苦悩や悲しみを見出します。

挫折、貧困、失恋、そして最愛の我が子との死別。

客観的に見れば、彼の人生は幸福とは言い難いものだったかもしれません。

夭折の詩人だけでなく、全ての人生は、苦難と涙の連続です。

ならば、私たちは「何のために生まれてきた」のでしょうか。

吹き来る風の問いに、私たちは何と答えればよいのでしょうか。

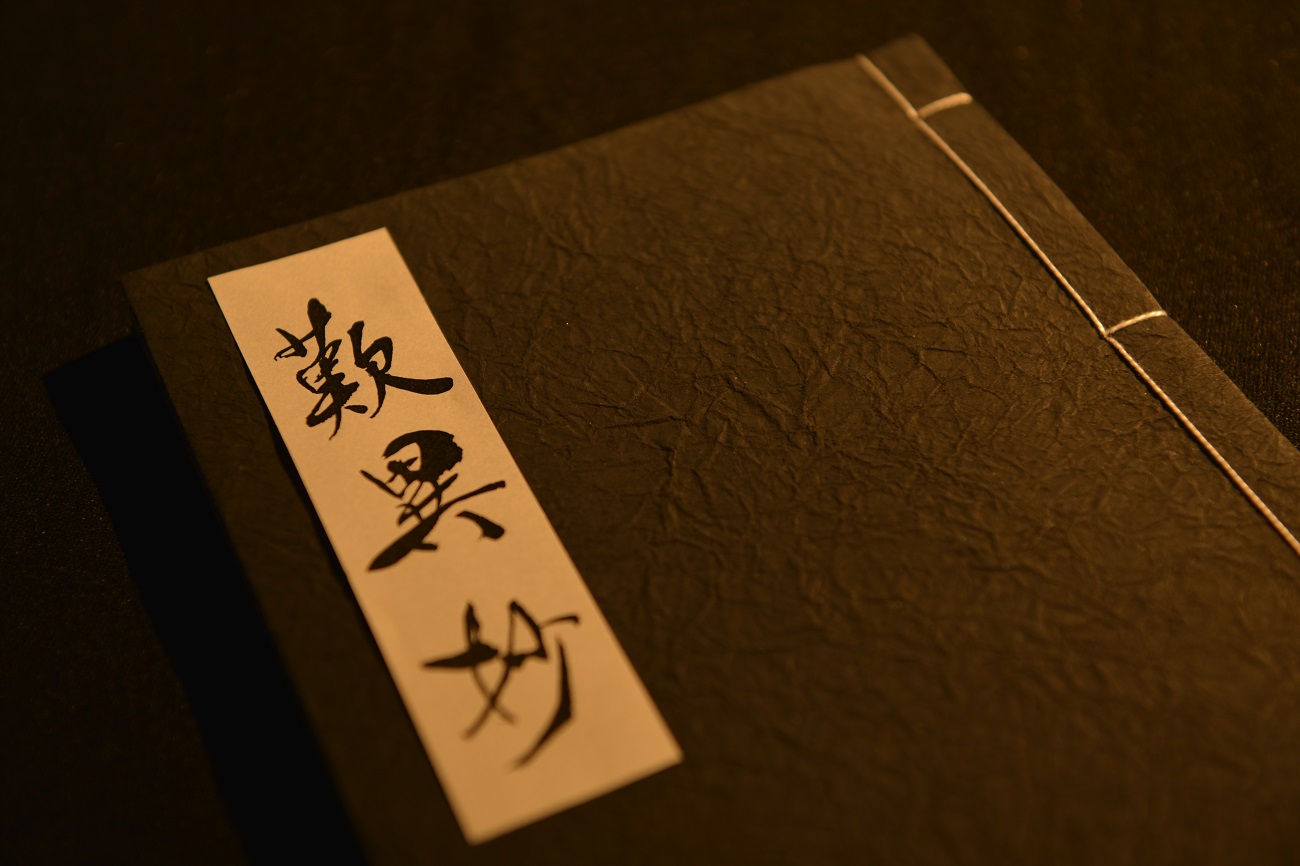

その絶望的な問いに対する驚くべき回答が、日本の古典、鎌倉時代に親鸞聖人の教えを記した『歎異抄(たんにしょう)』の中に示されています。

20世紀を代表するドイツの哲学者、マルティン・ハイデッガーもまた、この思想に深い感銘を受け、「21世紀の文明の基礎となり、世界平和に見通しがつく」と日記に記したと伝えられています。

『歎異抄』には、「摂取不捨の利益(せっしゅふしゃのりやく)」という言葉が記されています。

「摂取不捨の利益」とは、絶対の幸福を指します。

決して見捨てられることのない、永久に変わらぬ幸せです。

『歎異抄』には、その幸福に、全ての人がなれるのだよ、と示されています。

苦悩の生涯を送った中原中也も、『歎異抄』に示される絶対の幸福に出遇っていたなら、どんなに救われたことかと思わずにはいられません。

もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから