肌寒くなってくると、店先から漂う甘い香りにふと足を止めてしまう……。そんな経験はありませんか?

ほくほくと温かい焼き芋は、私たちのお腹も心も満たしてくれる、秋から冬にかけてのごちそうですよね。

実はこのサツマイモ、今でこそ手軽なおやつや食材として親しまれていますが、江戸時代、日本が深刻な食糧危機に陥ったとき、多くの人々の命を救った「希望の作物」でした。

そして、このサツマイモの持つ「力」を信じ、その普及に生涯を捧げた1人の男性がいたのです。

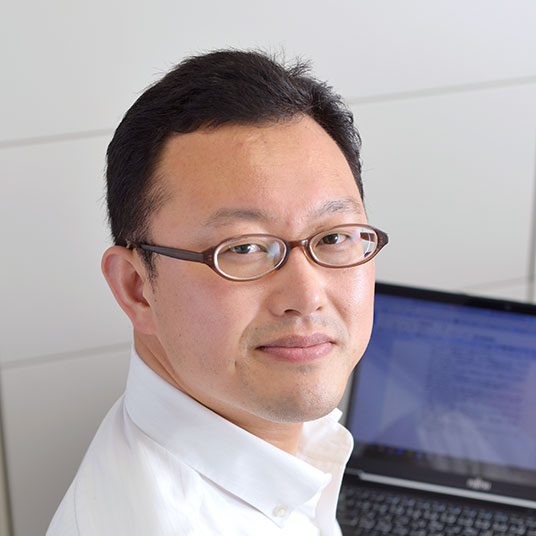

彼の名は、青木昆陽(あおきこんよう)。

甘藷、つまりサツマイモを広めたことから「甘藷先生(かんしょせんせい)」という愛称で、今も多くの人々に親しまれています。

彼は一体どのような人物で、なぜサツマイモを広めようと決意したのでしょうか。

今回は、絶望的な飢饉から人々を救うため、そして日本の未来のために奮闘した、青木昆陽の情熱と、彼が成し遂げた偉大な功績について、紹介したいと思います。

「人々を救いたい」。サツマイモの力を見抜いた学者の情熱

青木昆陽は、1698年(元禄11年)、江戸・日本橋の魚問屋に生まれました。

商業の中心地で育った町人出身の学者、というのは当時としては少し珍しい経歴です。

幼い頃から大変な読書家で、周りからは「文蔵(ぶんぞう)」と呼ばれるほど本に親しんでいたといいます。

彼はやがて、病弱だった父を助けたいという思いもあり、「人の役に立つ学問」を志すようになります。

22歳の時、昆陽は学問の中心地であった京都へ旅立ちます。

そこで学者・伊藤東涯(いとうとうがい)の門下生となり、「学問は書斎の中だけのものではなく、実社会で実践し、人々の役に立ってこそ価値がある」という、実践的な考え方を学びました。

この「実学」の精神は、商人の町で育った昆陽の感覚とも響き合い、彼の生涯を貫く大切な指針となったのです。

数年後、学問を修めた昆陽は江戸に戻り、長屋で寺子屋を開きながら、年老いた両親の面倒を見ていました。

しかし、懸命な看病もむなしく、父母が相次いで亡くなってしまいます。

彼は、学問だけでは大切な人を救えない無力さを痛感したのかもしれません。

両親への深い思いから、父母のために合わせて6年もの長い間、喪に服したといいます。

その頃、日本列島は未曾有の危機に見舞われていました。

1732年(享保17年)、長雨と冷夏に加え、ウンカなどの害虫が西日本一帯で大発生。

収穫目前の稲は壊滅的な被害を受け、「享保の大飢饉」と呼ばれる深刻な食糧難に陥ったのです。

餓死者は1万2000人を超えたとも記録されています。

お米という単一の作物に頼り切っていた当時の日本社会は、非常に脆いものでした。

米価は異常なまでに高騰し、江戸の町でも米問屋が襲撃される「打ちこわし」が頻発。

幕府の対策も追いつかず、人々は飢えに苦しんでいました。

この惨状を見聞きした昆陽は、「自分の学問は、今苦しんでいる人々のために何もできないのか」と、いてもたってもいられない気持ちに駆られます。

彼は、師から学んだ「実学」の精神を胸に、蔵書を読みあさりました。

その時、彼の目に留まったのが、中国の明の時代に書かれた農書『農政全書』にあった、「甘藷(かんしょ)」、すなわちサツマイモの記述でした。

中国では、飢饉の際の非常食として重宝されているというのです。

サツマイモは、当時まだ九州の一部に伝わっている程度で、江戸ではほとんど知られていませんでした。

しかし昆陽は、その驚くべき可能性に気づきます。

「痩せた土地でも育ち、収穫量が多い」

「風雨や害虫の被害に強い」

「栄養価が高く、主食の代わりになる」

「お菓子やお酒にも加工できる」

「これこそが、人々を飢えから救う切り札になる!」

そう確信した昆陽は、サツマイモに関する国内外の文献を徹底的に調べ上げ、その栽培方法や利点を体系的にまとめた論文『蕃藷考(ばんしょこう)』を書き上げます。

とはいえ、昆陽は一介の町人学者。

幕府を動かすような力も人脈もありません。

しかし彼は諦めませんでした。

サツマイモの力を伝えたい一心で、出会う人々に熱心にその効能を訴え続けたのです。

その熱意が、やがて道を開きます。

昆陽が並外れて両親を大切にし、そして非常に篤実な人柄であることは、彼の周りの人々に知られていました。

その評判が、ある幕府の役人の耳に入り、彼の上司であった名奉行・大岡越前守に推薦されるきっかけとなったのです。

学問的な業績だけでなく、彼の「誠実な人柄」が、身分の壁を超える「信用」となったのでした。

昆陽から『蕃藷考』を受け取った大岡越前は、その内容の素晴らしさに目を見張り、すぐに将軍・徳川吉宗に報告します。

折しも吉宗は、米だけに頼る経済の危うさを感じ、「実学」を奨励して新しい産業を育てようとする「享保の改革」を考えていたところでした。

昆陽の提言は、まさに吉宗が求めていた答えそのものだったのです。

実行こそが道を開く。サツマイモが繋いだ命と、未来への扉

将軍・吉宗という強力な後援者を得て、サツマイモ栽培は国家的なプロジェクトとして動き出します。

昆陽は、この重要政策の現場責任者として、一躍抜擢されました。

1735年(享保20年)、幕府直轄の小石川薬園、現在の小石川植物園にあたる場所などで、ついに試験栽培が開始されます。

しかし、意気込む昆陽を待っていたのは、あまりにも手厳しい現実でした。

九州からやっとの思いで取り寄せた、1500個もの貴重な種芋。

それが、江戸の冬の厳しい寒さに耐えきれず、腐ってしまったのです。

温暖な九州とは気候が異なる関東。

書物からの知識だけでは、江戸の冬を越す保管方法を知るには不十分でした。

昆陽は、腐りかけた芋の中から、まだ使えるものはないかと、必死の思いで芋をより分けました。

しかし、1500個あった希望の種芋のうち、無事だったのは、わずかに500個。

多くの人々を救うはずだったプロジェクトは、開始早々、絶望的な状況に追い込まれたのです。

書物から得た知識だけでは、人は救えない……。

昆陽は、師から学んだ「実践」の精神を、この手痛い失敗をもって噛み締めます。

ここからが、彼の「実践の学者」としての本当の戦いの始まりでした。

彼は、温暖な地方のように種芋を直接畑に植える方法ではなく、まず苗床で芋から蔓(つる)を育て、その蔓を切って苗として植え付ける、というより高度な栽培法に切り替えました。

最大の課題は、植え付けのタイミングです。

早すぎれば春先の霜で苗がやられてしまい、遅すぎれば芋が育つ時間が足りません。

昆陽は、日本橋の自宅から小石川の薬園まで、約6キロの道のりを、雨の日も風の日も休まず通い詰め、自ら栽培に向き合いました。

その執念ともいえる試行錯誤の末、霜の心配がなくなり、秋までに十分育つ「彼岸過ぎ」が最適の時期であることなどを突き止めます。

そしてその年の秋、努力はついに実を結びます。

わずか500個だった種芋から、実に4400個ものサツマイモが収穫されたのです。

元手の約9倍という大成功でした。

この成功は、サツマイモの有用性を誰の目にも明らかにし、懐疑的だった幕府の役人たちを沈黙させました。

幕府はすぐに、特に食糧難に苦しんでいた伊豆諸島などへ種芋を配布することを決定。

昆陽の真の勝利は、『蕃藷考』を書き上げた時ではなく、江戸の土と格闘し、理論を実践へと昇華させたこの瞬間にあったのです。

こうしてサツマイモは、飢饉に備える作物として東日本、そして全国へと広まっていきました。

昆陽の功績により、その後の「天明の大飢饉」や「天保の大飢饉」では、数えきれないほど多くの人々が飢えから救われたといわれています。

人々は昆陽に感謝と親しみを込め、彼を「甘藷先生」と呼ぶようになりました。

今も私たちを温める、青木昆陽の願い

1769年(明和6年)、青木昆陽は72年の生涯を閉じました。

東京・目黒にある彼のお墓には、生前に彼自身が刻ませた言葉が残されています。

「甘藷流伝使天下無餓人是予願也」

これは、「甘藷流伝して、天下をして飢うる人無からしむるは、是れ予が願なり」と読みます。

「サツマイモを世に広め、世の中から飢える人をなくすこと。それが私の願いである」

これこそが、彼の生涯を貫いた純粋な思いでした。

目の前で苦しんでいる人々を救いたいという深い思いやりと、それを絵空事で終わらせないための、粘り強い実践の精神。

昆陽は、人々を思う深い心と、合理的・実証的な科学精神をあわせ持った、新しい時代の知識人の先駆けでした。

私たちが今、寒い日に「美味しいね」と焼き芋を頬張ることができる、その温かさの背景には、今から約300年も前に、「人の役に立ちたい」という一心で、困難な現実に立ち向かい続けた「甘藷先生」の熱い情熱があったのです。

青木昆陽の生き方は、知識を持つことの大切さだけでなく、それを行動に移すことの尊さを、静かに、しかし力強く教えてくれているように思います。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから