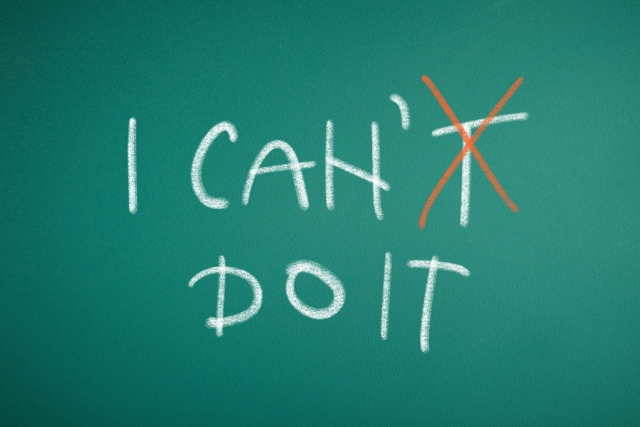

「新しいことに挑戦したいけど、時間がないから」

「あの人みたいになりたいけど、自分には才能がないから」

「どうせ私なんて、やっても無駄だから……」

気づけば、こんな風に「できない理由」ばかりを探して、自分自身に言い訳をしてしまっている。

そんな経験は、ありませんか?

本当はもっと輝けるはずなのに、心のどこかでそう感じながらも、私たちはつい変化を恐れて「やらない理由」を並べてしまいます。

それは、挑戦して失敗するのが怖いから。

今のままでいる方が、ずっと楽だからかもしれません。

しかし、その「ないもの」にばかり向いていた視点を、ほんの少し変えることができたなら。

あなたの日常は、そして人生は、どんな風に色づいていくのでしょうか。

この記事では、「パラリンピックの父」として知られる一人の医師、ルードヴィヒ・グッドマンの生き方と言葉を道しるべに、「できない理由」を探す癖から抜け出すヒントをお届けします。

「絶望」を「希望」に変えた、パラリンピックの父の強い信念

物語の舞台は、第二次世界大戦中のイギリス。

戦争で脊髄を損傷した兵士たちは、深い絶望の中にいました。

当時の医療では、彼らは「治療の見込みなし」とされ、ベッドに寝かされ、痛み止めの薬を与えられるだけ。

床ずれや感染症により、ほとんどが2年以内に命を落とすのが当たり前でした。

彼らにとって脊髄損傷は「死の宣告」と同じ意味を持っていたのです。

そんな絶望が渦巻くストーク・マンデビル病院に、1943年、一人の医師が赴任します。

彼の名は、ルードヴィヒ・グッドマン。

ドイツ出身の優秀な神経外科医でしたが、ユダヤ人であるという理由でナチスから迫害を受け、イギリスへ亡命してきた人物でした。

グッドマン医師自身、ナチスの迫害で故郷や地位を失う痛みを経験していました。

だからこそ、戦争で身体や未来を失った兵士たちの絶望を、単なる同情ではなく、自分のことのように深く理解できたのです。

グッドマン医師が着任してまず行ったのは、徹底したリハビリテーションでした。

2時間ごとの体位交換で床ずれを防ぎ、身体的な苦痛を取り除いていきました。

しかし、彼の真の挑戦はここからでした。

彼は患者たちの「心」を救うため、前代未聞の治療法を導入します。

それは「スポーツ」でした。

「車いすの患者にスポーツなんて危険だ」

「無意味だ」

周囲の医師や看護師は猛反対しました。

しかし、グッドマンの信念は揺るぎませんでした。

彼は、スポーツが単なる気晴らしではなく、失われた筋力を回復させ、生きる自信と誇り、「人間としての尊厳」を取り戻すための、最高の処方箋だと信じていたのです。

「失われたものを数えるな。残ったものを最大限に生かせ」

グッドマン医師が、患者たちに繰り返し伝えた言葉があります。

それこそが、彼の治療哲学のすべてを物語る、魂のメッセージです。

(It is not what you have lost that counts, but what you have left that matters.)

彼は、患者たちが戦争で何を失ったのかを問いませんでした。

代わりに、彼らに何が残されているのか、そして、その残された機能をどうすれば最大限に活用できるのかを問い続けたのです。

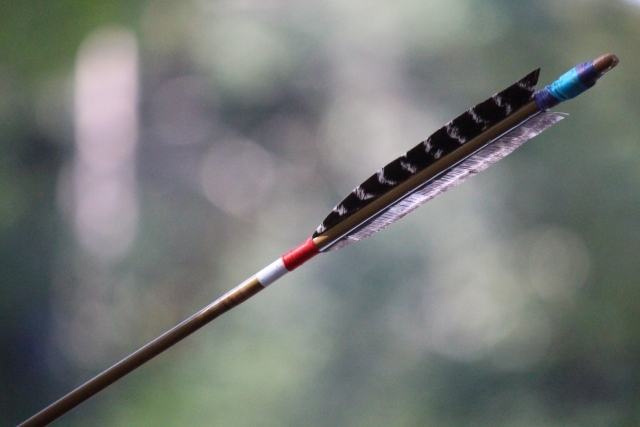

1948年、ロンドンでオリンピックが開催されたその日、グッドマン医師は病院の庭でささやかな競技会を開きました。

参加者は、男女16名の車いす患者。

彼らはアーチェリーの腕を競い合いました。

これが、のちに世界最大の障がい者スポーツの祭典となる「パラリンピック」の、記念すべき第一歩でした。

「失われた歩行能力」を嘆くのではなく、「残された腕の力」を最大限に生かして矢を放つ。

その姿は、グッドマンの言葉を見事に体現していました。

この小さな競技会は年々規模を拡大し、国境を越え、やがてオリンピックと同じ都市で開催される世界的なイベントへと発展していったのです。

仏教の教えに学ぶ「二の矢を放たない」という心のあり方

グッドマン医師のこの言葉は、時代や文化を越えて、私たちの心の真理を突いています。

実は、2600年前の仏教の教えの中にも、これと深く通じる「たとえ話」が遺されています。

それは、『雑阿含経』に説かれている、「二本の矢」のたとえです。

お釈迦さまは、このように説かれました。

「人は生きていれば、避けられない苦しみに見舞われることがある。

それはまるで、一本目の矢を受けるようなものだ。

しかし、愚かな者は、その苦しみに対して『なぜ私がこんな目に』と嘆き悲しみ、怒り、自ら二本目の矢を心に放ってしまう。

賢い者は、一本目の矢は受けても、二本目の矢を自ら放つことはしない」

一本目の矢とは、病気、怪我、失敗、別れなど、生きていく上で避けることのできない、物理的・精神的な苦痛です。

そして二本目の矢とは、その出来事に対して「もうおしまいだ」「自分はなんて不幸なんだ」と悲観し、心を乱すことで生まれる、第二の、精神的な苦しみなのです。

この教えに照らし合わせると、「失われたものを数え続ける」という行為は、まさに自らの手で「二本目の矢」を心に放ち続けることに他なりません。

一本目の矢(失ったという事実)は変えられなくても、二本目の矢(それを嘆き続ける苦しみ)は、自分の心の持ち方次第で避けることができるのです。

グッドマン医師が患者たちに教えたのは、まさにこのことでした。

「失った」という一本目の矢は受け入れ、嘆き悲しむという二本目の矢を放つことをやめる。

そして、「残されたもの」に目を向け、それをどう生かすかという、次の一歩を踏み出すことだったのです。

一番大切な財産は何か?今日から始める心の習慣

グッドマン医師の物語と仏教の教えは、私たちに同じことを語りかけています。

最後に、この「残されたものを最大限に生かす」という心のあり方を鮮やかに描いた、ある夫婦の物語をご紹介します。

「もうダメだ。家も財産も、すべて差し押さえられることになった」

しかし、妻は嘆き悲しむどころか、静かに微笑んで尋ねました。

「それは大変でしたね。でも、役人の人は、あなたの体まで差し押さえるのですか?」

「いや、そんなことはない」

「では、私の体は?」

「もちろん、君も関係ない」

「あの子たちはどうでしょう?」

「子どもたちも大丈夫だ」

すると、妻は力強くこう言いました。

「まあ、あなた。それなら、私たちは何も失ってなんかいませんわ。一番大切な財産が、そっくり残っているではありませんか。健康な体と、未来ある子どもたち。お金や財産は、これからまた作ればいい。私たちは、少し遠回りしただけです」

この言葉に、夫はハッと我に返り、再び立ち上がる勇気を得て、見事に苦境を乗り越えたといいます。

この妻の言葉は、まさに「失われたものを数えるな。残されたものを最大限に生かせ」という精神そのものです。

彼女は、失った財産を嘆くのではなく、残された家族という何にも代えがたい宝物に目を向けました。

この考え方は、特別な誰かのものではありません。

「できない理由」を探しがちな私たちも、日々の生活の中で生かすことができるはずです。

「自分には何もない」と感じたら、それは「ないもの」にピントが合っているサイン。

意識して「あるもの」を探してみましょう。

「失われたもの」を数えるのをやめ、「できること」を積み重ね始めたとき、あなたの人生は間違いなく輝き始めます。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから