AI技術の進化が目覚ましい昨今、私たちの生活は日に日に便利になっています。

自動運転、医療診断、クリエイティブな作業に至るまで、AIはかつて人間だけの領域だと思われていた分野でも、驚くべき能力を発揮し始めています。

生成AIと会話をすれば、まるで人間と話しているかのような自然な応答に、思わず「すごい!」と声を上げてしまうこともあるのではないでしょうか。

しかし、その一方で、ふとこんな問いが頭をよぎることがあります。

「AIがこれほどまでに進化するなら、『人間らしさ』っていったい何なのだろう?」と。

AIにはできないこと、AIには持ち得ないもの。

それこそが、これからの時代を私たちが生きていく上で、より一層大切になってくる「人間らしさ」なのかもしれません。

AIにはない、人間だけが持つ「不安」

AIの得意分野といえば、膨大なデータに基づいた論理的な思考や、高速かつ正確な処理能力でしょう。

人間が何時間もかかるような複雑な計算や分析も、AIにとっては朝飯前です。

感情を交えずに客観的な判断を下せる点も、ビジネスや研究の分野では大きな強みとなります。

では、私たち人間はどうでしょうか。

感情豊かで、時には非合理的な判断もする。創造性に富み、美しいものに感動し、他者に共感する心を持っています。

これらが「人間らしさ」の代表的な要素だと、多くの方が考えるのではないでしょうか。

しかし、近年のAIの進化は、これらの領域にすら足を踏み入れようとしています。

AIが小説を書いたり、絵画を創作したり、音楽を作曲したりするニュースを目にするたびに、私たちは「人間だけの特権だと思っていたのに…」と、少し複雑な気持ちになるかもしれません。

AIが感情を理解し、模倣することさえ可能になりつつある今、「人間らしさ」の定義は、ますます難しくなっているように感じられます。

2025年2月に沖縄で開催された「AI時代における人間らしさ」に関するパネルディスカッションでは、様々な分野の専門家が、AIと人間の共存や、これからの人間の役割について熱心に議論を交わしました。

冒頭では、「AIの進化によって、『人間らしさ』とは何かという問いが、今まさに私たちにとって非常に重要なものになっている」という言葉が投げかけられました。

その議論の中で特に印象に残ったのが、あるパネリストの方が語った「人間らしさの一つは、『不安を持つこと』ではないか」という意見でした。

この「不安」というキーワードは、AIには本質的に持ち得ない、非常に人間的な側面を突いているように感じます。

シェイクスピア『ハムレット』に見る人間らしさ

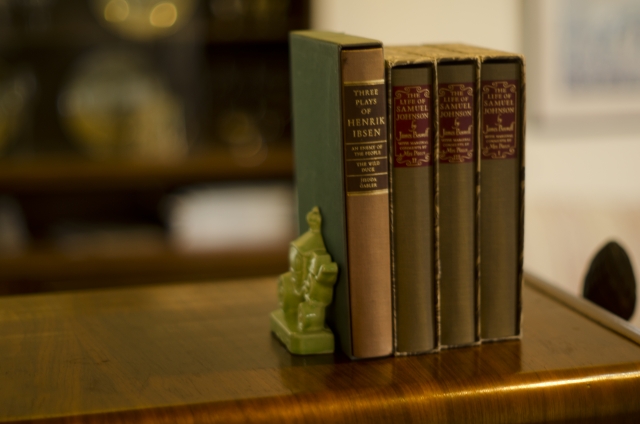

ここで、少し時代を遡って、シェイクスピアの有名な悲劇『ハムレット』の一節に耳を傾けてみましょう。

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」

デンマークの王子ハムレットが、父王の死と母の早すぎる再婚、そして父の亡霊から告げられた衝撃の事実に直面し、深い苦悩の中で発するこの言葉は、あまりにも有名です。

この世の不条理に立ち向かうべきか、それとも死によって苦しみから解放されるべきか。彼の葛藤は、時代を超えて多くの人々の心を揺さぶり続けてきました。

しかし、この有名な一節に続くハムレットの独白は、案外知られていないかもしれません。彼はこう続けます。

その気になれば、短剣の一突きで、いつでもこの世におさらば出来るではないか。

それでも、この辛い人生の坂道を、不平たらたら、汗水たらしてのぼって行くのも、なんのことはない、ただ死後に一抹の不安が残ればこそ。

旅だちしものの、一人としてもどってきたためしのない未知の世界、心の鈍るのも当然、見たこともない他国で知らぬ苦労をするよりは、慣れたこの世の煩いに、こづかれていたほうがまだましという気にもなろう。

(福田恆存訳『ハムレット』新潮文庫)

注目したいのは、「辛い人生の坂道を、汗水たらしてのぼって行くのも、ただ死後に一抹の不安が残ればこそ」という部分です。

ハムレットは、生きることの苦しみから逃れるために死を選ぶこともできると考えながらも、それを思いとどまらせているのは「死後の未知なる世界への不安」なのだと語っています。

この「死後の不安」という感情。これこそが、どれだけ高性能なAIにも、決して理解も共有もできない、人間特有の感覚なのではないでしょうか。

AIはプログラムされた目的を遂行しますが、自身の「終わり」や「死後の世界」について、ハムレットのような実存的な苦悩を抱くことはありません。

電源をオフにすればその機能は停止しますが、そこに「不安」や「恐怖」といった感情は介在しないのです。

「死の不安」が照らし出す、人間だけが持つ心

私たち人間は、程度の差こそあれ、誰もが「死」を意識し、そして「死んだらどうなるのだろう」という不安を抱えています。

ひとつ、興味深い例えを紹介しましょう。

もしあなたが、ハワイ行きの快適な飛行機に乗っているとします。

美味しい機内食を楽しみ、映画を観てリラックスしている最中、突然、機長からこんなアナウンスが流れたら、どう感じるでしょうか。

「皆様、当機に燃料漏れが見つかりました。残念ながら、近くに緊急着陸できる空港は見当たりません。現在の燃料で飛行できるのは、あと1時間ほどです。それまでの間、どうぞ快適な空の旅をお楽しみください」

このアナウンスを聞いて、「あと1時間あるなら、存分に楽しもう!」と心から思える人は、おそらくいないでしょう。

たとえ墜落という最悪の事態を免れたとしても、刻一刻と「終わり」が近づいてくるフライトそのものが、耐え難い恐怖の時間となるはずです。

私たちの命も、この飛行機の燃料と同じように、限りがあります。

いつか必ず尽きてしまう「命」という燃料。それが尽きた時、私たちは一体どうなってしまうのか。

その未来が完全な闇に包まれているとしたら、死に向かって進んでいる「今」この瞬間も、どこか暗い影を落としてしまうのは当然のことかもしれません。

だからこそ、私たちはどんなに満たされた生活を送っていても、心の奥底で漠然とした不安を感じ続けるのではないでしょうか。

AIには、この「燃料切れの恐怖」はありません。プログラムの終了は設定されるかもしれませんが、自身の存在が消滅することへの根源的な不安とは異なります。

AIは「死」を我が事として実感し、死後を恐れることはないのです。

この「死んだらどうなるか分からない不安」こそが、人間とAIを分かつ最も本質的な違いと言えるのではないでしょうか。

死後の世界がどうなるか分からないという不安があるからこそ、人々は宗教や哲学に救いを求め、生きる意味や道徳について深く思索を重ねてきました。

これらはすべて、「死後の不安」という根源的な問いかけに対する、人間ならではの応答と言えるのかもしれません。

死後の不安と人間であることの意味

AI技術が私たちの日常にますます深く浸透していくこれからの時代。「人間らしさ」とは何かという問いは、私たちにとって、より切実なものとなっていくでしょう。

これまで見てきたように、知性や創造性といった個々の能力だけでは、人間とAIを明確に区別することは難しくなってきています。

しかし、シェイクスピアのハムレットが抱えたような「死後の不安」、そして限りある命を意識することから生まれる様々な感情や行動こそが、AIには決して持ち得ない、人間特有のものなのではないでしょうか。

AI時代は、私たちに多くの利便性をもたらしてくれると同時に、「人間であるとはどういうことか」という根源的な問いを、改めて突きつけています。

こう考えると、本当に人が考えるべきは、単なる延命ではなく、死そのものの問題であり、死の不安や恐怖はどこからくるのか、ということではないでしょうか。

仏教では、「死んだらどうなるか分からない不安」を「無明の闇(むみょうのやみ)」と名付け、この無明の闇をどうすれば晴らすことができるのか、無明の闇が晴れたら、どんな幸せになれるのかを教えています。

AIと共存する未来において、私たち人間がその輝きを失わないために、一度きりの人生を意味あるものにするために、この「死の不安」というテーマを学んでみるのも良いのかもしれませんね。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから