東京・上野公園には、犬を連れた堂々たる銅像が立っています。

西郷隆盛といえば、この力強い姿を思い浮かべる方が多いかもしれません。

幕末から明治という激動の時代に活躍した偉大なリーダーでした。

でも、実はとても細やかな心遣いのできる「情の人」として、多くの人に慕われていたのです。

彼の人生は、輝かしい成功だけでなく、想像を超えるほどの苦難の連続でもありました。

特に2度にわたる島流しは、彼の人生を根底から揺るがす大きな試練となります。

順風満帆だった日々から一転、絶望の淵へと彼は落ちていきました。

そこから彼はどう立ち上がったのでしょうか。

栄光からの転落 ~思いがけない試練~

西郷隆盛は、文政10年(1828年)、現在の鹿児島県にあたる薩摩藩の下級武士の家に生まれました。

若い頃から才能と温かい人柄で人々を引きつけ、特に藩主・島津斉彬(しまづ なりあきら)にその才覚を見出されてからは、藩の中心的な存在として活躍します。

斉彬は進歩的な考えを持つリーダーで、西郷を深く信頼し、ともに日本の未来を良くしようと様々な改革を進めていました。

西郷も斉彬の理想に心から共感し、その実現のために力を尽くしたのです。

希望に満ちた、充実した日々だったことでしょう。

しかし、安政5年(1858年)、頼りにしていた藩主・斉彬が突然この世を去ります。

西郷の人生はここから大きく揺らぎ始めます。

斉彬の死後、藩の実権を握ったのは、斉彬の異母弟・島津久光(しまづ ひさみつ)でした。

斉彬の積極的な姿勢とは対照的に、久光は慎重な考え方の持ち主でした。

斉彬の遺志を継ぎたいと願う西郷と、藩内の安定を優先する久光との間には、少しずつ考え方のずれが生じ、深い溝となっていきました。

ちょうどその頃、都では幕府の大老・井伊直弼による反対派への厳しい弾圧「安政の大獄」が吹き荒れていました。

斉彬派と見られていた西郷や、親しかった僧侶・月照(げっしょう)にも危険が迫ります。

藩内での立場も不安定になり、西郷は幕府からも追われる身となりました。

さらに敬愛する斉彬を失った深い悲しみも重なり、追い詰められた彼は、月照とともに冬の錦江湾に身を投げてしまうのです。

幸いにも、西郷だけは奇跡的に助けられましたが、幕府の厳しい追及から逃れるため、藩の命令で奄美大島に身を隠すことになりました。

これが、彼の最初の島流しとなったのです。

約3年間の奄美大島での生活では、島の娘・愛加那(あいかな)と家族となり、2人の子宝にも恵まれ、しばし心穏やかな時を過ごしたと言われています。

文久元年(1861年)、久光の呼び出しで薩摩に戻った西郷でしたが、残念ながら2人の関係は修復されるどころか、さらにこじれてしまいます。

久光が、朝廷と幕府の融和(いわゆる公武合体)のために兵を率いて京都へ向かおうとした際、西郷は「まだ時期が早い」と強く反対しました。

計画の実現を急ぐ久光に対し、西郷が率直すぎる意見を述べたことが、再び久光の逆鱗に触れてしまいます。

激怒した久光は、西郷を捕らえ、徳之島へ、さらに最も重い罰として、沖永良部島へと流刑に処しました。

沖永良部島は、鹿児島から南へ約550キロメートルも離れた、文字通り絶海の孤島でした。

当時、最も重い罪を犯した者が送られる場所でした。

この時、西郷は34歳。

藩主の側近として将来を期待された身から一転、まるで世捨て人のような扱いを受け、人生のどん底へと突き落とされたのでした。

久光が家老に宛てた手紙には「西郷を一生涯、島から出すな」と書かれていたとも伝わり、その怒りの激しさが想像できます。

逆境の底で見た光 ~希望を紡いだ日々~

沖永良部島での西郷を待ち受けていたのは、息も詰まるような過酷な現実でした。

彼が入れられたのは、わずか7平方メートル(約2坪)ほどの、雨風も吹きさらしの牢獄でした。

屋根さえなく、夏は炎天下、冬は寒風にさらされる日々です。

与えられる食事は、冷えた麦飯とわずかな塩だけでした。

みるみる体は衰弱し、心も折れてしまいそうな状況でした。

あんなに将来を期待されながら、今は絶海の孤島で、罪人としてただ死を待つだけなのか……。

希望の光など、どこにも見えないように思えたかもしれません。

普通なら、運命を呪い、心を閉ざしてしまっても無理はないでしょう。

しかし、西郷は違いました。

確かに、久光に対して失礼な言動があったことは認め、深く反省していました。

だからこそ、流刑中に「許してほしい」と願い出ることは一度もしなかったのです。

彼は、この耐え難い逆境を、自分自身を静かに見つめ直し、心を鍛えるための大切な時間だと捉えようとしました。

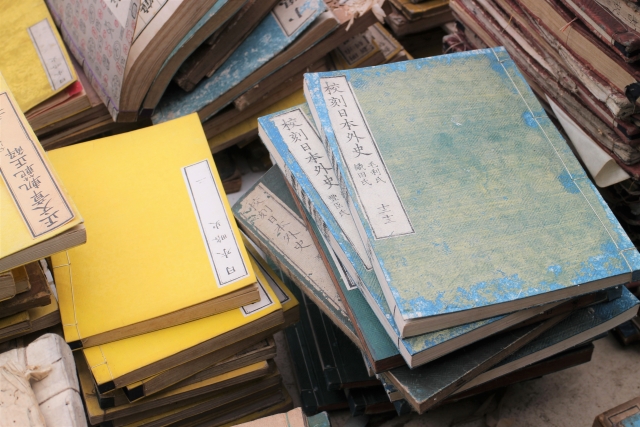

牢獄の中で、西郷は読書と思索に静かに没頭します。

特に古典を読み込み、「敬天愛人」(天を敬い、人を愛する)という、彼の生涯を支えることになる考え方を、この時期に深く心に刻んだと言われています。

どんな状況にあっても、周りの人々への愛情や思いやりを忘れないこと、それが彼の信念でした。

このシンプルですが深い信念が、暗闇の中の彼を支える灯火となったのでしょう。

西郷はどんなに自分が苦しい状況でも、周りの人への感謝やいたわりの気持ちを失いませんでした。

粗末な牢の世話をしてくれる牢番の土持政照(つちもち まさてる)に対しても、常に「ありがとう」という気持ちを忘れず、誠実に、謙虚に接したのです。

最初は罪人として警戒していた土持も、西郷の飾らない人柄や深い教養、そしてどんな時も失わない人間的な温かさに、次第に心を動かされていきました。

見る影もなく衰弱していく西郷を見かねた土持は、上役である代官の間切横目、川畑覚右衛門(かわばた かくえもん)に相談します。

幸いなことに、川畑も西郷の人柄に感銘を受けており、土持の行動を黙って認めました。

土持は、自分のお金で牢の近くに雨露をしのげる小さな家(座敷牢)を建て、食事もできる限り整えるなど、西郷が少しでも人間らしく過ごせるよう心を尽くしたのです。

いつしか西郷と土持の間には、身分や立場を超えた温かい友情が芽生え、義兄弟の契りを結ぶまでになったといいます。

再生への道 ~人の心が動かす未来~

座敷牢に移され、少しずつ体力が戻ってくると、西郷は島の人々との交流も許されるようになります。

彼は、このつらい経験を、ただ耐え忍ぶ時間に終わらせず、何か人のために役立てたいと考えました。

まず始めたのは、島の子どもたちへの教育でした。

牢の格子越しではありましたが、島の子どもたち20数人を集めて「牢屋塾」を開き、読み書きや算術、そして人として大切なことなどを熱心に教えたと言われています。

学びの機会が少なかった島の子どもたちにとって、西郷先生の教えは、未来への希望の光となったことでしょう。

さらに、西郷は島の暮らしを良くするためにも知恵を貸しました。

沖永良部島は、台風や日照りが続くと、薩摩本土からの船が来なくなり、深刻な食糧不足に陥ることが度々ありました。

そのことを知った西郷は、島の人々に「社倉」という仕組みを提案します。

これは、お米などが豊作の年に少しずつ蓄えておき、不作の年に備えるという、いわば食料の貯金のような制度でした。

彼の提案は島の人々に感謝され、実行に移されたことで、島の食糧事情は大きく改善されたのです。

流刑の身でありながら、自分の苦しさを脇に置き、島の子どもたちや島民全体の未来のために力を尽くす西郷の姿は、多くの人々の心を深く打ちました。

牢番の土持や代官の川畑をはじめ、西郷の人柄に直接触れた島の役人たちは、薩摩に戻ると「西郷さんは素晴らしい人物だ」「あの人をいつまでも島に置いておくべきではない」と口々に語り、西郷の赦免を働きかけ始めます。

「今の薩摩藩、いやこれからの日本にとって、西郷さんの力が必要だ」

そんな声は、次第に藩全体へと静かに、しかし力強く広がっていきました。

大久保利通や小松帯刀(こまつ たてわき)といった藩の重臣たちも、久光に対して西郷の赦免を強く働きかけました。

そして、元治元年(1864年)、約1年7カ月におよんだ沖永良部島での流刑生活を経て、西郷はついに許され、薩摩へと呼び戻されることになります。

藩主の激しい怒りを買い、「生涯許さない」とまで言われたにもかかわらず、その誠実な人柄と、逆境にあっても他者を思いやる行動によって、人々の心を動かし、再び活躍の舞台へと押し上げられたのです。

まさに、見事な復活劇でした。

逆境からの復活を果たすヒント

沖永良部島での過酷な経験は、西郷隆盛の心と体を深く傷つけましたが、同時に彼の人間性を、より一層深く、温かいものへと変えたのかもしれません。

彼は、なぜあの絶望的な状況から立ち直り、再び多くの人を導く存在となれたのでしょうか。

その理由は、大きく2つあるように思います。

1つは、どんな逆境の中でも自分自身と静かに向き合い、確かな心の軸を見出した点にあります。

辛い時でも、人として正しい道を歩もうとし、周りの人々への思いやりを忘れませんでした。

そのぶれない姿勢が、彼自身を支え、周りの人の信頼を集めたのでしょう。

もう1つは、自分が苦しい状況にある時でさえ、他者のために行動を起こしたことです。

例えば、牢番への誠実な態度、子どもたちへの無償の教育、島の人々のための生活改善の提案などがありました。

これらの行動の1つ1つが、周りの人々の心を温め、「西郷さんが必要だ」という共感の輪を広げていったのです。

彼は決して自分から助けを求めませんでしたが、その生き方そのものが、彼を救い出す力となりました。

私たちの日常にも、仕事や家庭、人間関係などで、予期せぬ困難や、心が折れそうな出来事が訪れることがあります。

西郷隆盛の物語は、人生の試練は、私たちをただ打ちのめすだけでなく、誠実に向き合うことで、私たち自身を成長させ、より強く、より優しい人間にしてくれる可能性を秘めていることを、そっと示してくれているようです。

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから