カフェ勉強会・おしゃべり会

名古屋開催/初心者大歓迎♪

今回はこんなお悩みについてです。

こんなに身近にいて、共に過ごす時間の長い存在。ケンカがあっても当然ですよね。

たしかにケンカしないほうが平和だと思います。でも、性別も生まれ育った環境も異なる2人ですから、「食い違い」も起きるのが “普通” ではないでしょうか。

よりも、

このほうが、自然な考え方だと思いませんか。

握りしめている拳を、ふっと緩めてみましょう。

そうは言っても、もし今、次のような状況であれば、嫌な思いが増え、消耗してしまいます。

・ケンカの回数が多い

・ケンカが激しい

こう思うこともあるかもしれません。

でももし、ケンカを通して、何かを得ることができたら。

最終的にこう思うことができたら、無駄なことは一つもないと思います。

あなた自身の成長を通して、ケンカの回数・強さを減らすことができたら、それに越したことはありませんね。

今回は「ケンカが減る、夫婦円満の秘訣8選」をお届けします。

※参考文献『人を動かす』(D・カーネギー著、1999年)

あなたのパートナーは、どんな人ですか?

殺人や泥棒する人ですか。

極悪非道な殺人鬼でさえ、なぜそんなことをしたのかと聞くと、「自分の身を守っただけ」と言うそうです。

どんなことにでも、理屈はつけられる、という意味です。

自分のことを「悪人」とは、少しも思わないのが、人間の性(さが)なのでしょう。

誰もが「私がこうしたのは正しい」と思っています。

3歳の子供も、いろいろな理屈をつけます。

大人であっても、「自分が、まちがっていました」と言える人は、よほどの人格者です。

そんな相手を責めると、どうなると思いますか?

「なんとか自分の立場を正当化しよう」と、もっと意固地にさせる結果に終わります。

そうですね。ずっと我慢していたら、言いたくもなりますよね。

相手を責めてしまう行動でも、この記事に書かれていることを知らずに相手を責めるのと、知っていて「つい」責めてしまうのとでは、結果はちがってきます。

同じ行動でも、心がちがえば、結果は変わるからです。

このように現実をみて、自己反省もしているAさん。

と決めつけてくるBさん。

あなたはどちらの人と長くつきあいたいですか?

あなた自身は、どちらになりたいですか?

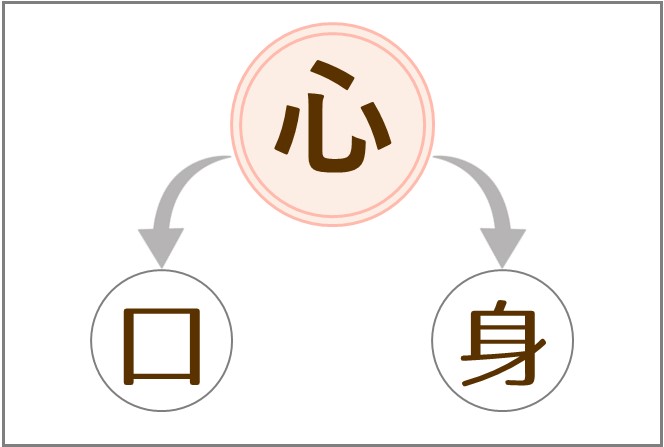

仏教では「行い」には3つあり、「身口意の三業」(しんくいのさんごう)といわれます。

中でも最も重いのは、口や体を動かしている「心」の行い(意業)である、と教えられています。

相手を責めてしまうこともありますが、

と、相手を思いやる「心」をもつことから始めましょう。

ケンカをするとき、

この2つがぶつかり合っているはずです。

ところが、人が動く方法は、たったひとつしかありません。

「心」が、口や体を動かすからです。

人を動かす秘訣は、たったひとつ。

では、人はどういう時に「自分が動こう」と思うでしょうか。

ひとことで言うと「欲が満たされるとき」です。

イヤイヤやる時も、「まだこの選択のほうがマシ」と、少しでも多く欲を満たせるほうを選んでいます。

人を動かす唯一の方法は、相手の欲しがっているものを与えること。

とくに「自己重要感」です。

どれだけあなたが「こうしてほしい」と伝えたところで、相手の欲しがっているものを妨げているうちは、相手は動きません。

伝えることが、人を動かします。

実際、あなたにとってパートナーは、重要な人なのですから。

↓

また、したくなる。

↓

もう、やりたくなくなる。

人を動かすには、相手にとって「やったら、いいことがある」と感じるように、あなたが伝えることです。

あなたが変われば、相手も変わります。

わかりきっているようなことでも、ひとつひとつ言葉にして、伝えましょう。

ただし、お世辞と感嘆のことばは異なります。

もちろん、結果もちがってきます。

なぜなら、「心」の行い(意業)が違うからです。

相手に変わってもらいたいなら、あなたがこう考えること。

「やったら、いいことがあった」と心から思ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?

あなたがすべきことは、この2つです。

他人の悪いところは、イヤでも目につきますが、良いところは ”努力” しなければ発見できません。

良いところを発見して、率直に伝えるようにしましょう。

ケンカに勝つ最善の方法は、何だと思いますか?

・相手を論破する?

・正しいことを言えば勝てる?

・権力の強いほうが勝つ?

・経済力や、社会的地位?

いいえ。

ケンカに勝つ最善の方法は、「ケンカを避けること」です。

と思われるかもしれません。

しかし、ケンカに勝つ最善の方法は、「ケンカを避けること」なのです。

ヘビを避けるように、ケンカを避けること!

なぜか。

ケンカをすると、「自分は正しい」と確信させるだけだから、です。

論理で勝っても、ケンカに負けた相手の意見は変わりません。

フランスの哲学者ラ・ロシュフコーの言葉です。

ケンカに勝った人は、一時的にスッキリするけれど、

ケンカに負けた人は、劣等感をもち、怒り・うらみの気持ちをもちます。

怒り・うらみの気持ちをもつ人が、あなたの言うことを聞くはずはありません。

どちらかが勝つ形では、どちらも負けているのです。だから、

道で凶暴な犬と出くわしたら、こちらの権利を主張して噛みつかれるよりも、犬に道をゆずったほうが賢明です。

噛まれた傷は、治りませんから。

ケンカになった時は、“負けるが勝ち” です。

仏教では、ぐっとこらえて「忍耐」することは、大変よい行いであると教えられます。

あなたがよい行いをすれば、あなたによい結果が現れます。

リンカーン『片々録』の言葉です。

意見が食い違うと、モヤモヤとした気持ちになりますね。

これはむしろ、あなたにとってメリットがあります。

「重大な失敗」を未然防止する、きっかけを与えてくれたのですから。

自分の考えが及ばなかった点を指摘してくれる人がいたら、感謝なのです。

わざわざ時間を割いて反対意見を述べてくれるのは、その事柄に関心をもっている証拠です。

たいていの人は、無関心。

多少、思うところがあっても、面倒なので言いません。

反対意見をわざわざ述べてくる相手は、「あなたの手助けをしたい」と思う気持ちがどこかにある、と考えましょう。

そうすれば、論敵が味方になります。

よくケンカになる相手とは、事前にこんな約束しておきましょう。

ふたりとも怒鳴ってしまうと、もう意思疎通は不可能ですから。

一緒に腹をたてないようにしましょう。

1人で怒鳴り続けるのは、難しいものです。

そう思うこともあるかもしれません。

あなたとしては、ガマンしているつもりでも、おそらく「火に油を注いでいる」のでしょう。

怒鳴る人の言葉に、判断を加えず、黙って耳を傾けましょう。

あなたの考えが及ばなかった点を教えてくれているのですから、理解できなくて当然です。

これまで、あなたには無かった考えを、必死に訴えてくれる相手の言葉に耳を傾け、感謝しましょう。

「なんで、こんなところに靴下が落ちてるのよ!」

と言われたら。

責められると、そう言いたくなる気持ちもわかります。

ただ、ますます相手から「なぜダメなのか」を責め続けられることになります。

・責められ続けてもいいなら、言い訳をしましょう。

・責められ続けるのが嫌なら、相手の言いそうなことを先に言ってしまいましょう!

こんなふうに言われたら、責め続けるほうが難しくなります。

「いや、まぁ、そこまでは言ってないけど……」となります。

「そうだよ!気をつけてよ」の後、

くらいは言われるかもしれませんが、それに対しても、相手の言いそうなことを先に言ってしまうのを続けていれば、やがて収まります。

自分から言ってしまったほうが、どれだけ気持ちが楽でしょう!

被害も最小限で済みます。

相手の言いそうなことを、予測することに頭を使いましょう。

そして、できるだけ早く、相手より先に言うことです。

そんなふうに責めたくなることも、あるでしょう。

立ち止まって、少しイメージみてください。

本人が望んでいなくとも、そういう遺伝子をもち、そういう環境で育ち、そういう経験を積んできたことによって、今、そういう考え方になっています。

すべてを相手のせいにするのは、酷かもしれません。

できないのは、相手の過失だけが原因ではないのですから。

相手を責めるのではなく、純粋な関心を寄せてみましょう。

理由を聞けば、あなたの怒りも収まるかもしれません。

たとえ理解不能だったとしても、

こうして一緒に考えましょう。

5歳の子ども相手に、腹が立つことはありませんか。

そんなとき、私が今、同じ年齢だと考えたらどうでしょう。

できなくても当然かもしれないな、と思えるかもしれません。

この世にたった5年しか生きていないのですから。

40歳の大人相手でも、

これまで学ぶ機会がなく、成功体験を積むこともなかったら、できなくても当然かもしれないな、と思いませんか。

相手の目線になりきって、考えてみましょう。

相手に納得してもらうには、どうすればいいでしょう?

・丁寧な説明

・穏やかな口調

・くりかえし伝える

どれも大切です。もっと効果の高い方法は、

まったく掃除をしようとしない人に、

「どういうふうにしたら、もう少しこの部屋をきれいに保てるか、アイデアを聞かせてほしい」

と聞いたら、なにか考えてくれるかもしれません。

自分の発案には、前向きになるものです。

自分で思いついたような顔をして、モヤッとするかもしれません。

そうですよね。少しはあなたの苦労にも気づいて、感謝してもらいたいものですね。

感謝してもらえないときは、あなたは自分のことを「優秀なカウンセラーなのだ」と思えばよいのです。

米を作るのは、誰だと思いますか。

農家の人ではなく、稲が、米を作ります。

農家の人にできることは、土を耕し、水をやること。

稲が米を作るのを、手助けするだけです。

人を動かすのも、同じです。

口や体を動かすのは「心」の行い(意業)である、と仏教では教えられていましたね。

あくまで本人の「心」が、口や体を動かします。

相手の心が動くように、あなたは手助けをするだけです。

農家になったつもりで、相手の心を耕し、水をやり、本人がもつ力を引き出しましょう。

もっとも身近で、人間の本性である「欲」があらわになるのが夫婦・家族でしょう。

仏教では、「人間は煩悩のかたまり」と教えられます。

煩悩の代表は、「欲」と「怒り」の心です。

「欲」が妨げられると「怒り」になります。

他人は、あくまできっかけに過ぎず、あなたの「心」が、口や体を動かしています。

「私とは、どんな者か」を正しく知らなければ、幸せにはなれません。

夫婦・家族がきっかけとなり、「私とは、こんな者だ」と知らされるのだと思えば、幸せに近づいているのですから、感謝ですね。

欲いっぱい、怒りいっぱいの者が、幸せになれる方法を教えられたのが仏教です。

仏教を聞けば、「この人が居てくれたおかげで、本当の幸せになれた!」と、喜べる日が、必ずきます。

↓↓↓↓

月見草のカフェ勉強会・おしゃべり会も開催中です。ぜひお会いしてお話ししましょう。

↓↓↓↓

人生の目的が5ステップで分かる

特典つきメールマガジンの登録は

こちらから

生きる意味やヒントを見つけるための特集ページです。